咨询电话:

咨询电话:400-0815-589

欢迎来到继续教育培训网院校库!

继续教育培训网首页随着5G技术的发展,依靠电磁波作为信息载体的电子设备被广泛应用于各个领域。然而,电磁波在促进人类社会发展的同时,也带来了不容忽视的辐射污染。电磁波吸收材料(简称吸波材料)可以吸收投射到它表面的电磁波能量,并通过材料的耗散机制转换为热能等其他形式,从而达到有效吸收和衰减电磁波的目的。吸波材料可用作隐身材料、制作伪装网,还可用于笔记本电脑、智能手机等电子设备的电磁屏蔽和人员的电磁防护等。因此,发展高性能吸波材料具有重要的科技和社会价值,已成为众多国内外科学家的研究热点。

近日,我校物理科学与技术学院青年教师吴宏景副教授在电磁波吸收领域取得重要进展。相关研究成果以“A competitive reaction strategy toward binary metal sulfides for tailoring electromagnetic wave absorption”为题在线发表于国际知名期刊《Advanced Functional Materials》。论文第一作者为该院博士研究生刘骄龙,共同作者为该院臧渡洋教授,张利民副教授和吴宏景副教授为论文共同通讯作者。论文网址:https://doi.org/10.1002/adfm.202105018。

一般来说,入射的电磁波在传播过程中遇到吸波材料时,可以分为反射波、吸收波和透射波三部分。科学家研究的终极目标就是让电磁波碰到材料之后“有去无回”,即反射波和透射波足够小,而吸收波无限大。为了达到这一目标,首先需要自由空间(即空气)和材料的阻抗值尽量接近或者相等,也就是阻抗匹配。这样大部分电磁波才能透过材料表面在其内部进一步传输而非反射,即实现对电磁波的“关门”。为了更好的“打狗”,还需要材料具有一定的电磁损耗能力将进入其中电磁波通过一系列损耗机制转换成热能等其他形式的能量,从而达到衰减电磁波的目的。因此,理想的吸波材料应手握两大“利器”:优异的阻抗匹配特性和强大的电磁损耗能力。除此之外,考虑到实际的工程应用,吸波材料作为涂覆层还应在较小的厚度下能够对不同波段(尤其是中低频)的电磁波均做出有效的频带响应,即满足“薄、轻、宽、强”的要求。

由于单组分材料很难同时满足良好的阻抗匹配和强的电磁衰减能力,因此通过复合策略构筑多组分复合材料已被证明是提高材料吸波性能的有效途径。然而传统的复合策略受限于其自身的两个缺陷:即缺乏对材料界面、组分和缺陷的精确调控,以及材料在电磁波中低频(4-12 GHz)吸收频带窄。

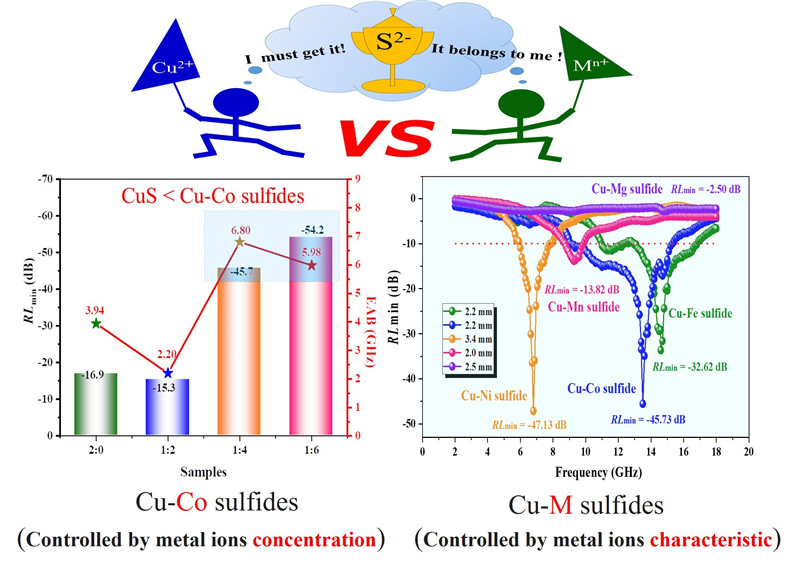

图1 基于竞争反应策略下二元铜基硫化物的吸波性能对比示意图。

基于上述问题,受溶解度理论启发,我们创新性的提出了一种竞争反应策略,在低/中频微波范围内获得了高效、宽频的多组分吸波材料。以铜基二元金属(Cu-M)硫化物为研究对象,研究人员发现由于“身体素质”溶度积的差异,不同金属阳离子就像一群奋力拼搏“体育健儿”在反应体系下对于“奥运金牌”阴离子具有不同的竞争反应能力(如图1所示)。通过选择性的改变金属离子种类(Mn+= Fe3+、Co2+、Ni2+、Mn2+和Mg2+)和浓度(Cu2+: Mn+),研究人员实现了对材料组分、界面和缺陷的可控调节,进而达到优化材料电磁参数和微波吸收性能的目的。这项工作突破了传统组分设计的局限性,开辟了一种崭新的方法用于制备具有宽频带吸收的多组分复合材料。值得注意的是,这种竞争反应策略简单、灵活、可控,也有望应用到除硫化物以外的其他纳米材料的设计和制备。

该项工作得到了国家自然科学基金(51872238、21806129和52074227)、中央高校科研业务(3102018zy045、3102019AX11)和陕西省基础研究计划(2020JM-118、2017JQ5116)以及西北工业大学博士论文创新基金(CX202049)的支持。

刘骄龙同学是物理科学与技术学院博士三年级研究生,研究方向为新型硫化物/氧化物电磁波吸收材料的设计、制备及应用。以第一作者身份在《Advanced Functional Materials》,《Chemical Engineering Journal》等国际知名期刊上发表研究论文多篇,并于2020年获得西北工业大学博士论文创新基金以及吴亚军奖学金。

吴宏景副教授在电磁波吸收领域特别是微观电磁损耗物理机制方向已取得一系列创新性成果,其在研究生培养和大学生创新能力培养方面也取得了一定的成绩,多名研究生获得国家奖学金,多项国家级大学生创新实验项目获得优秀结题。目前担任《稀有金属》(中,英文版)青年编委、SCI源期刊Journal of Materials Science:Materials in Electronics编辑。