咨询电话:

咨询电话:400-0815-589

欢迎来到继续教育培训网院校库!

继续教育培训网首页近日,在共青团中央、全国学联共同组织开展的2018年度“中国大学生自强之星”推选工作中,吉林大学化学学院本科生杨凡、临床医学院本科生何猛获2018年度“中国大学生自强之星”称号。杨凡是吉林大学化学学院2015级本科生。她因听力受到严重损伤,被确诊为听力残疾一级,但她却不畏困难、积极向上,曾获得长春市百优大学生、吉林大学自强自立大学生、校优秀学生、一等奖学金、中科院大连化物所奖学金等荣誉,现已被保送至吉林大学化学学院硕博连读。

有一个平凡的女孩,虽遭受突如其来的失聪打击,但从未向残酷的命运低头;虽需带着人生的镣铐行走,却凭借顽强的意志取得优异的成绩;虽学业繁忙,但仍热心公益,坚持为留守儿童送去温暖。她如一株沙漠中的骆驼草,身躯不高却扎根极深、意志极强,诠释着含泪播种总能含笑收获的真谛。她就是吉林大学化学学院2015级本科生——杨凡,在看似平凡生活中铸就了不平凡。两岁时,杨凡的听力因为一次高烧受到了严重的损伤,被确诊为听力残疾一级。听不见外界的声音,这让杨凡在正常学习和日常交流中都感到极其困难,她迫切需要做的是学会如何发音和读唇语。康复训练需要消耗大量的时间和精力,白天的时候爷爷奶奶教,晚上换爸爸妈妈来。千百次的练习,日复一日,年复一年,才有了现在的杨凡。家人们总是带着心疼的目光看杨凡,每当看到家人难过,杨凡就会悄悄地躲到一旁,让伤心随着眼泪流淌。哭过之后,她会愈加努力地练习,争取像正常孩子一样学习和生活,她坚信正常孩子可以做到的,她也可以。杨凡乐观地想:正因为耳聋,自己能更集中精神做事情,就像住在宁静的乡村一样,未尝不是好事。虽然需要付出比普通孩子更多的时间和精力,但杨凡从不退缩,她勤奋踏实、专注认真,从小学、初中到高中,成绩一直都是名列前茅,凭着坚强的意志以及不屈的精神,终于在2015年以优秀成绩考入了吉林大学化学学院。

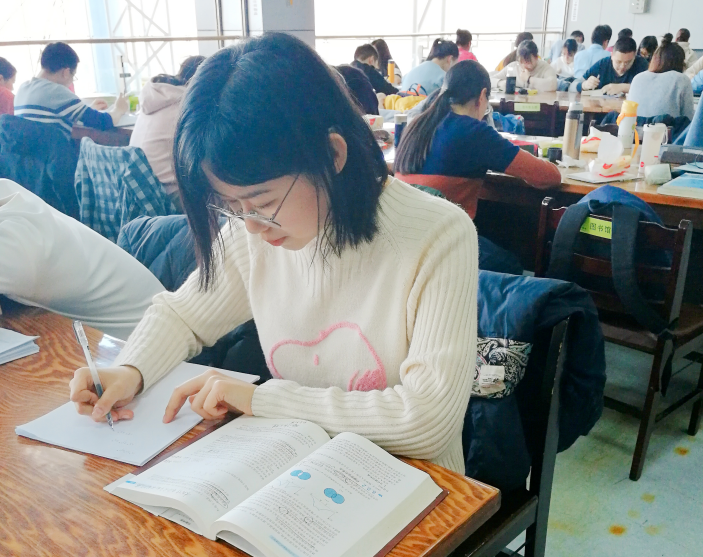

迈入大学,意味着杨凡需要独自面对那周围无声的一切。她的辅导员曾在朋友圈这样写道——“我们当中有这样一位女孩:她的听力和语言都有障碍,听要看对方的口型,说也不能像我们那般流畅。当绝大部分同学还在梦乡的时候,她已经走在去教室的路上或者已安坐在教室里,只为了第一排的一个座位,只是为了能够听清老师说什么。我曾问过她需不需要在第一排专门为她预留一个座位,她果断地礼貌谢绝了。我曾在晚上10点多的时候,不止一次地看到她走回大学城的身影,也难忘每次见面时她的微笑。她的身上没有磨难的痕迹,有的只是对于目标的坚定和执着。”三年来,杨凡克服挫折、提升效率,学业成绩逐步提高,从大一获校三等奖学金,到大二大三如愿以偿地拿到了校二等奖学金、校一等奖学金、中科院大连化物所奖学金,校、院优秀学生称号等荣誉。她还积极投身大学生创新创业训练计划项目。大三下学期,她获得推免资格,在吉林大学化学学院长白山学者姜振华教授课题组硕博连读。

从小到大,杨凡接受了太多的恩惠与帮助。家人的支持与陪伴、老师的关心与照顾、同学的理解与鼓励、这一点一滴杨凡都铭记于心。她总是提到,老师为了不让麦克风阻挡杨凡的视线、影响她识别唇音而放弃使用麦克;有时有的知识点她没掌握,老师就会给她再单独讲一遍;由于课上要跟着老师的节奏去听课,没时间记笔记,同学下课就主动将笔记借给她……这样温暖的场景,数不胜数。所以她心中满怀感恩,她觉得自己也可以做一些力所能及的事情,帮助一些需要帮助的人,她想将这份别人对她的浓浓温情以另外一种形式继续传递下去。“我的身边有那么多人帮助过我,如果我选择放弃,不光是对我自己的不负责,也会让那些帮助过我的人感到失望”。大一到大三的每个假期,杨凡都积极参加学院和社区的社会实践活动。每逢假期,她便去看望社区孤寡老人,帮助他们打扫卫生、购物,过年的时候帮他们贴对联、挂灯笼、买年货。2017年暑假,杨凡协助社区工作人员抗洪救灾,帮助分发衣物。2018年,杨凡家乡遇到了几十年以来从未有过的高温,她和社区志愿者一起为在高温下作业的环卫工人送去清凉。她多次被邀请回母校为学弟学妹做励志报告,分享经验与收获。她还热心地为辖区内的留守儿童辅导功课,组织益智趣味活动。这些公益活动早已成为她假期的固定内容,尽管牺牲了许多休息时间,但她感觉“一滴水只有放进大海里才永远不会干涸,一个人只有把她自己和集体事业融合在一起的时候才能最有力量”。人生最精彩的不是实现梦想的瞬间,而是坚持梦想的过程。杨凡有着属于自己的那份执着与梦想。她大胆创造、不断探索,虽然失聪,但思维的火花没有停止迸发。现在,杨凡最大的心愿是努力做一个纯粹的有担当的吉大化学人,她时刻在为自己的科研梦想奋斗,努力成为一个有用的人,一个有能力回报父母的人,一个有益于他人的人,一个能为国家、为社会、为人民奉献智慧和力量的人。她如一颗松子,清风将它带到了无声的石缝间,它却不断汲取养分,渐渐干挺如铁、叶茂如云。就是这样一个看似平凡的她,在逆境中创造出了不平凡的人生,书写出了绚丽多彩的青春篇章。

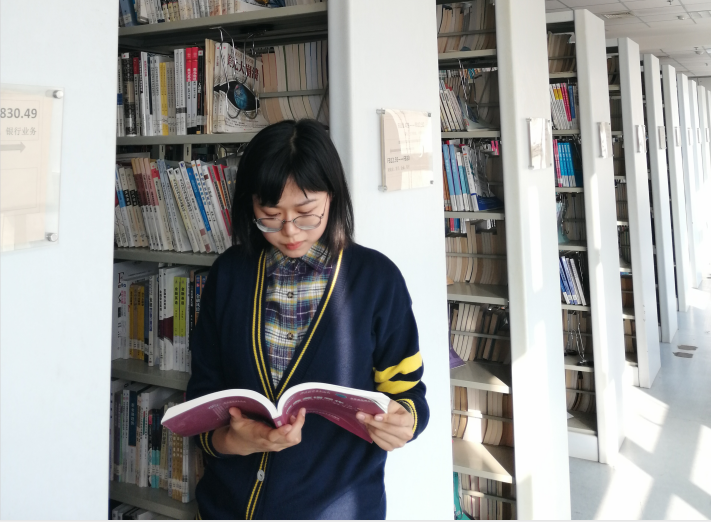

何猛是临床医学院临床医学专业2015级五年制国防生,何猛虽家境贫寒,仍不断求索,连年获得国家励志奖学金,曾获长春市百优大学生、吉林大学自强自立大学生、国防生奖学金、思池奖学金等近20项荣誉,发表SCI论文1篇,累计志愿服务时长1100小时。吉林大学临床医学院临床医学专业2015级国防生何猛出生于吉林省白山市露水河镇的一个低保家庭,爷爷奶奶年老体衰,丧失劳动力,父亲因没有文化找不到工作,母亲罹患癌症常年卧床,因家中经济条件不好,吃不上药是常有的事,全家仅靠着城镇低保支撑着,何猛七岁时,母亲因病不幸离世,父亲因过度伤心走失,至今未归。失去双亲那一年是何猛人生的第一个转折点,他下定决心要做一名救死扶伤的白求恩式医生,尽自己的最大努力去挽救生命。他将所有的时间都投入到学习当中,终于在2015年考入了吉林大学临床医学院临床医学专业。初入大学时,为了解决经济困难,同时贴补家用,何猛勤工俭学,他发过传单、送过奶茶、当过家教、作过办公室助理,生活的辛苦不仅磨炼了他坚毅的品质,更让他珍视学习的机会。大学中的每一天何猛都是天蒙蒙亮时起床学习英语,直到凌晨一点多,他还在宿舍走廊里复习功课。就这样,他连续三年获得国家励志奖学金、国防生奖学金、思池奖学金等近20项奖助学金。课内学习内容之外,何猛在科研方面也毫不松懈。他跟随遗传学系陈鹏教授参加了大学生创新创业训练计划。科研初期困难重重,全英文的文献阅读起来十分吃力,他不断告诫自己“即使不断尝试不断失败,也要有耐心”。数百个日日夜夜,他奔走于实验室、图书馆,在不懈努力下,他在《frontiers in Genetics》杂志上发表了一篇题为《Using Integrative Analysis of DNA Methylation and Gene Expression Data in Multiple Tissue Types to Prioritize Candidate Genes for Drug Development in Obesity》的影响因子为4.151的SCI论文。作为国防生的何猛一直怀有军旅情怀,他爱这一身戎装,更爱这个带给他温暖与感动的集体。他连续三次综合成绩位列2015级全校国防生第一;连续三年作为教官方队唯一的擎旗手参加学校运动会;作为国防生负责人,在吉大校庆70周年文艺晚会上组织表演节目《我们的队伍向太阳》,获得全校师生的一致好评。一路走来,许许多多的人给予过何猛帮助,正是这些温暖使得何猛懂得“滴水之恩,涌泉相报”,受恩颇多的他选择了用志愿服务来回报学校、回报社会。他连续三年,以实习医生的身份为家乡医院服务,受益乡亲数百人;他连续三年组织班级同学赴河北唐县开展“一助一”活动,辅导当地孩子的功课,他因此获得2018年吉林大学“不忘初心,牢记使命”暑期社会实践活动先进个人荣誉称号。三年时间,何猛共计志愿服务时长1100小时,他用自己的行动感染了周围的人,在他的带领下,同学们跟随他一起投身志愿服务,感受着这个世界的真善美。

何猛积极承担学生工作,履行学生干部职责,在学生工作中恪尽职守。作为班长他督促同学们关注学业和科研,累计组织班级学习经验交流会十余场,班级同学47人共获100余次奖学金,发表SCI论文近十篇,班级面貌日新月异、风气积极向上。作为辅导员助理,他积极和学生家长沟通,在他的带领下,所带的班级积极参与院内活动,并取得了优异成绩。“大雪压青松,青松挺且直。要知松高洁,待到雪化时。”2019年3月,何猛被评为2018年吉林大学自强自立大学生。何猛说:“吉林大学教会了我太多太多,是这片充满着朝气与希望的沃土使我能够走到今天,给了我无畏前行的勇气,激励我不断蜕变。未来,我必将不忘初心,秉承吉林大学求实创新,励志图强的校训,将吉大精神发扬光大。”