咨询电话:

咨询电话:400-0815-589

欢迎来到继续教育培训网院校库!

继续教育培训网首页大约5000年前,栽培大豆在我国黄淮海区域(北纬32-40度)由野生大豆驯化而来,在我国的农业生产和粮食安全中占据着重要的地位。直到上世纪90年代以来,科学家们发现并应用了两个重要的控制大豆长童期性状的位点J和E6,进而使热带低纬度地区大豆种植面积得到了快速扩张。目前,巴西已成为世界第一大大豆生产国,同时来自于低纬度地区的大豆产量已经超过全世界大豆总产量的一半。然而,大豆是光周期极为敏感的典型短日照作物,单个品种或种质资源一般只适宜种植于纬度跨度较小的区域内,那么起源于温带黄淮海区域的大豆是如何适应热带低纬度地区生态环境的呢?又是如何影响大豆的产量和在世界范围的种植和分布呢?

为了探究该科学问题,广州大学孔凡江/刘宝辉研究团队多年以来进行了长期系统和深入的研究,并取得了一系列进展。2017年,该团队报道了大豆长童期 (Long Juvenile) 关键基因J的克隆及进化机制研究成果,揭示了大豆特异的光周期调控开花的PHYA(E3E4)-J-E1-FT遗传网络,阐明了J基因提高大豆低纬度适应性的机制(Lu et al., Nat Genet, 2017)。另外,该团队又对另外一个控制大豆长童期性状的重要位点E6进行图位克隆,发现E6为J基因的一个新的等位变异(Fang et al., J Integr Plant Biol, 2021),均由生物钟夜间复合体成员ELF3基因编码,暗示了EC复合体可能在大豆光周期开花中扮演重要角色。进一步敲除2个同源LUX1和LUX2基因使EC复合体功能完全缺失后发现,大豆完全丧失对光周期的敏感性,从而证明了EC复合体是大豆光周期现象的核心(Bu et al., Proc Natl Acad Sci USA, 2021)。接下来,该团队通过图位克隆和群体遗传学分析发现,大豆两个 FT 同源基因,FT2a 和 FT5a,分别编码两个大豆长童期性状 QTL 位点,进一步研究发现, ft2a 和 ft5a 的单突变体表现出大量的遗传补偿反应对开花时间的影响相对较小,而 ft2a ft5a 双突变则可以打破这种补偿反应,表现出增强的长童期性状表型,并在短日照条件下转化为更高的产量 (Li et al., Curr Biol, 2021)。

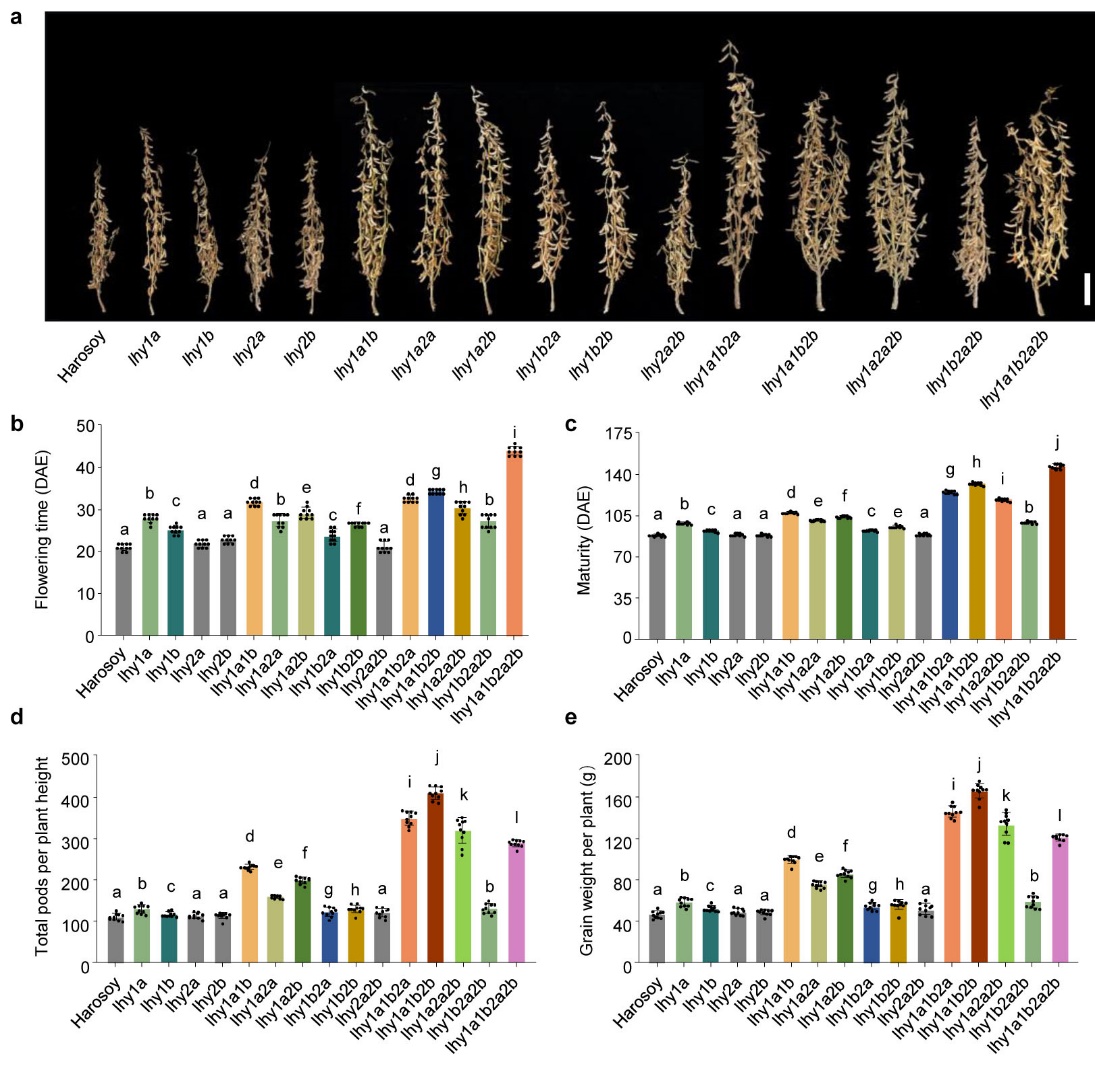

2021年9月14日,广州大学生命科学学院/分子遗传与进化创新研究中心的孔凡江和刘宝辉研究团队以广州大学为第一通讯单位,在国际杂志 Nature Communications上发表了题为 “Genetic basis and adaptation trajectory of soybean from its temperate origin to tropics” 的最新研究成果。该研究揭示了大豆由温带起源地向热带低纬度地区适应的遗传基础和适应轨迹。利用基因组学,生物信息学和经典正向遗传学的方法,发掘了在低纬度地区 (短日照条件下) 控制大豆开花期的新位点 Tof16,图位克隆后发现Tof16位点由生物钟基因LHY1a编码。在短日照条件下 Tof16 的功能缺失等位变异显著的延长大豆开花期和提高大豆产量。分子机制解析表明 Tof16 通过直接调控 E1基因的表达,进而调控大豆的光周期开花。同时,我们利用基因编辑技术获得了Tof16 在大豆中四个同源基因的15种突变体,表型观察发现四个同源基因在调控大豆开花期和产量上是功能冗余的。

图1. 短日照条件下lhy各种突变体的表型

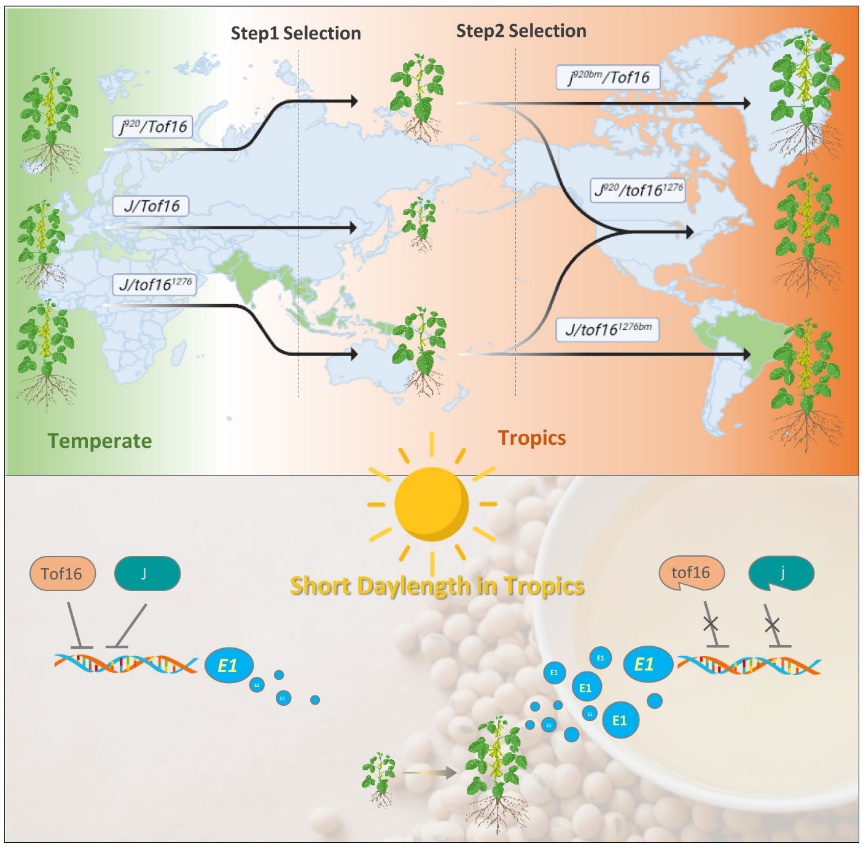

同时,我们发现 Tof16 和 J 在低纬度地区控制大豆开花期和产量上是独立的,并具有加性遗传效应。进一步分析,发现低纬度地区大于80%的大豆品种含有这两个基因的功能缺失等位变异,说明 Tof16 和 J 在大豆向低纬度地区的适应过程中起到了非常重要的作用。有趣的是,我们发现 Tof16 和 J 在大豆向低纬度地区适应的过程中发生的逐步进化和选择的现象,首先,弱的功能缺失型等位变异 tof16-2 和 j-11 发生了选择,但不能满足人们对低纬度地区大豆产量的需求,所以在 tof16-2 和 j-11 的基础上又进一步发生了功能完全缺失型等位变异。对来自低纬度热带地区的大豆品种基因组分析发现,80%的品种在Tof16或J位点都发生了不同的变异,说明Tof16或J位点的自然变异是栽培大豆适应热带地区的主要遗传基础。重要的是,我们通过将LHY、J 和E1 的各种等位变异进行组合,可以对大豆的开花期和产量进行定量。这些研究结果为提高热带低纬度地区大豆的适应性和产量提供了新的策略,而整合开花基因的自然变异能够使大豆适应热带低纬度环境和提高产量,同时该研究也为其它作物分子育种提供了理论基础。

图2. 短日照条件下 Tof16 和 J 的工作机制模式图

广州大学分子遗传与进化创新研究中心讲师董利东、博士后方超、讲师程群、博士后苏彤和中科院东北地理所寇坤博士为文章的共同第一作者,孔凡江教授、刘宝辉教授、芦思佳教授以及塔斯马尼亚大学的James L. Weller教授为文章的通讯作者。吉林农业科学院张春宝教授参与了该项工作。该研究得到了国家自然科学基金重大项目、重点项目、青年项目、广东省基础与应用重点项目研究的资助。