咨询电话:

咨询电话:400-0815-589

欢迎来到继续教育培训网院校库!

继续教育培训网首页10月19日,医学院宋建人教授课题组研究发现脊髓内新中间神经元,在经典期刊《美国科学院院报》(PNAS(Direct submission))上发表题为“A specialized spinal circuit for command amplification and directionality during escape behavior”的论文。

自上世纪50年代以来,以硬骨鱼类Mauthner细胞系统为模型研究行为(escape)抉择的神经调控机制便已经开始。70年来,这些研究为神经生物学带来了诸多概念上的突破,例如:Motor command neurons(运动命令神经元)、Asymmetry gap junctions(非对称电突触结构与功能)、Sensory-motor integration(感觉运动整合)等。然而,对于行为抉择背后的神经控制机制究竟是仅仅来源于“大脑”,还是由“大脑-脊髓”共同决定长期存在争议。该研究采用“大脑-脊髓”在体和离体模型对此进行了深入探索。

脊髓运动神经环路是产生和执行运动行为的基础。大脑瞬时性的运动命令通过网状脊髓神经元的长轴突传入脊髓,激活脊髓中间神经元。这些被激活的中间神经元将大脑运动命令转化为运动节律和模式,从而驱动运动神经元完成相应运动行为1,2。其中脊髓兴奋性V2a中间神经元(表达转录因子Chx10)被认为是谷氨酸能神经元,是脊髓运动兴奋性和节律性的设定者3,4。研究发现V2a神经元参与构建脊髓运动的模块化结构,并主导脊髓运动速度和节律。长期以来,脊髓内兴奋性V2a中间神经元是否参与并决定由后脑Mauthner细胞诱发的escape一直是领域内的关键科学问题。

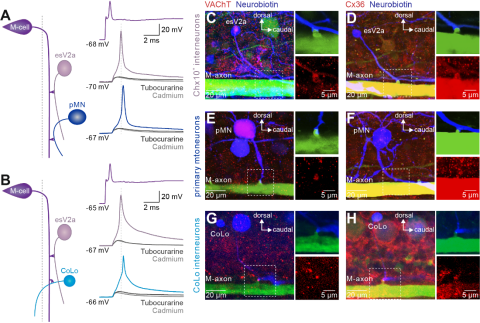

Fig. 1. esV2a interneurons are recruited prior to pMNs and CoLo interneurons.

为了解答上述问题,研究团队以成年斑马鱼作为模型动物进行了以下的研究。首先,研究者在转基因鱼系Tol-056上,通过Patch-seq,电生理和形态学发现了一组表达Chx10的乙酰胆碱能V2a神经元,进一步研究发现其在躲避行为中被激活,并且接收到Mauthner细胞的单突触信号传入。这一结果与传统上认定的V2a神经元仅仅是谷氨酸能的不同,不但证实了乙酰胆碱能V2a神经元的存在,并且发现其参与了躲避行为。为了验证这组神经元在escape行为产生神经环路中的作用,研究者运用了三通道全细胞膜片钳记录,同时记录了Mauthner细胞、乙酰胆碱能V2a(esV2a)神经元和甘氨酸能CoLo神经元/初级运动神经元。当刺激Mauthner细胞产生动作电位后,esV2a神经元,随后激活CoLo神经元/初级运动神经元。用双光子激光消除实验杀掉esV2a神经元后,Mauthner细胞无法再激活CoLo神经元/初级运动神经元。双通道全细胞膜片钳记录研究进一步证明esV2a神经元可通过单突触兴奋CoLo神经元/初级运动神经元,并且脊髓内的esV2a神经元之间存在强的单突触联接。

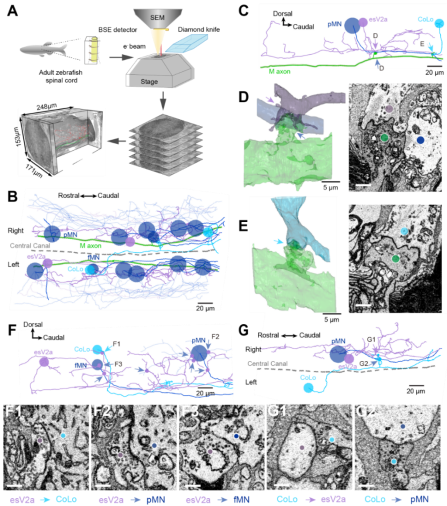

Fig. 2. Connectome of spinal escape neural circuit revealed by SBEM.

为了进一步深入解析Mauthner细胞、esV2a神经元、CoLo神经元和初级运动神经元之间的联接图谱,研究者采用了大尺度三维电镜重构的方式对脊髓节段进行结构成像和环路连接分析。结果表明Mauthner细胞与esV2a神经元形成的单突触是化学性突触和电突触性质,然而与CoLo神经元和初级运动神经元只形成电突触。随后,电生理的数据进一步验证了电镜分析的结果。以上实验证明脊髓esV2a神经元在可以将Mauthner细胞产生的躲避命令在脊髓内进一步放大,并且与Mauthner细胞一起共同激活CoLo神经元/初级运动神经元,完成躲避行为。进一步对活体动物进行双光子消除esV2a神经元后,动物失去抉择躲避反应方向的能力。以上结果证明脊髓内存在抉择躲避行为发生的神经环路机制。

同济大学副教授关娜和同济大学博士研究生许璐璐为该论文共同第一作者,宋建人教授、卡罗林斯卡医学院教授El Manira和上海精准医学研究院研究员华云峰为论文共同通讯作者。研究得到中科院神经科学研究所研究员杜久林,复旦大学脑科学研究院研究员彭刚和同济大学医学院研究员彭长庚的指导和支持。该研究得到国家重点研发计划、国家自然科学基金、上海市科委重大专项、上海市IV类高峰学科(上海精准医学研究院)、同济大学附属上海市第四人民医院、同济大学脑与脊髓临床研究中心、同济大学医学院脑功能与人工智能转化研究所等资助。