咨询电话:

咨询电话:4000966658

欢迎来到继续教育培训网院校库!

继续教育培训网首页暨南大学干部培训学院

一、学院历史与业务范围

暨南大学自20世纪80年代初开始继续教育工作,1982年至1986年间先后开办业余教育班、干部专修科、夜大学、成人教育脱产班,办学层次含专科与本科;1984年开始自学考试主考和助学辅导工作;1986年7月正式成立成人教育学院,负责统一管理全校的境内外成人高等教育教学管理及非学历职业培训工作;1993年10月更名为教育学院;1997年1月学校成立自学考试办公室,挂靠教育学院,负责管理全校自学考试工作。

1988年起学校开始面向港澳地区招收继续教育学生,2002年起大力发展海外继续教育,先后在印度尼西亚、泰国、菲律宾、德国、英国等国家开办继续教育。

二、组织架构

教育学院现有教职工35人,其中教工党员20人,设有党政办公室、教务办公室、招生与学生事务管理部、海外与网络教学部、专业培训部/自学考试办公室,现有成考合作教学点27个,自学考试培训合作教学点28个,海外成考教学点3个。

三、人才培育

30余年来,教育学院经过积极探索,不断完善学院的工作内容,扩大招生规模,在20多个地区设置教学点,开设文、理、经、医、工、法等90多个学科专业,为社会培养了成人本、专科毕业生4万多人,短期培训各类干部6万多人次。

四、获得荣誉

在办学过程中,教育学院的工作得到了业界的广泛好评和高度认可。1997年暨南大学教育学院被国家教委(现教育部)授予“全国成人高等教育评估优秀学校”称号,同年被广东省高教厅(现广东省教育厅)授予“广东省普通高校函授教育先进单位”和“广东省夜大学教育先进单位”称号;2007年暨南大学成人教育澳门教学点被广东省教育厅评为“优秀校外教学点”;2008年被广东省成人教育协会评为“成人教育先进单位”;2011年被广东省自学考试委员会评为“广东省高等教育自学考试先进集体”;2014年被广东省成人教育协会评为“先进集体”。

五、办学愿景

教育学院始终紧跟学校的发展步伐,坚持与学校的办学宗旨相一致,力求在社会形成多专业、多层次、多形式、高质量的成人高等教育格局,为社会输出更多全方位发展的综合型人才。

暨南大学红色教育培训基地

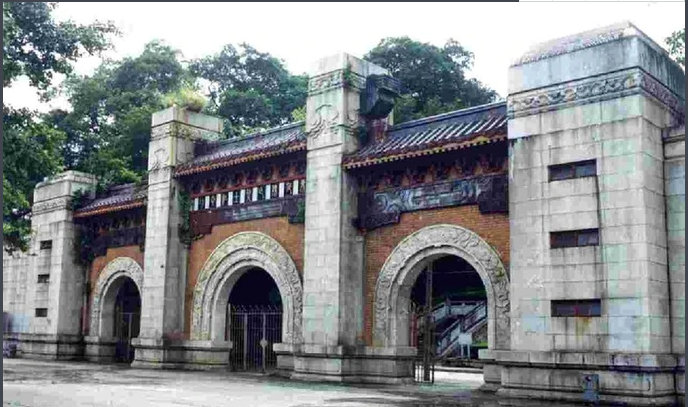

黄埔军校旧址

黄埔军校旧址

黄埔军校旧址,位于中国广东省广州市黄埔区长洲岛内,原为清朝陆军小学堂和海军学校校舍。民国13年(1924年)6月16日,孙中山在苏联顾问帮助下,创办了培养军事干部的学校,为名“中国国民党陆军军官学校”,后更名为“中华民国陆军军官学校”。黄埔军校旧址,群英荟萃,名将辈出,在中国近代史和军事史上具有重要意义。1988年旧址被定为全国重点文物保护单位。2016年12月,黄埔军校旧址入选《全国红色旅游景点景区名录》。

2017年12月2日,入选“第二批中国20世纪建筑遗产”。

历史沿革

军校于1924年6月16日创办,1926年3月改名为“中央军事政治学校”,1928年5月更名“国民革命军军官学校”,同年9月又改名“国民革命军黄埔军官学校”,1930年9月迁往南京。广州解放后,广州市政府和驻军修复了军校部分建筑。1962年被列为广东省文物保护单位,1988年1月晋升为全国重点文物保护单位。1996年广州市政府按"原位、原尺度、原面貌"原则重建校本部,使军校旧址恢复昔日风采。1990年对外开放,2000年评为广东省首批爱国主义教育基地。1938年军校校本部被日军炸毁。

文化底蕴

黄埔军校迁址於台湾高雄县凤山市复校,名称为中央陆军军官学校,仍保留创校时,门口所立标语精神:"升官发财请往他处,贪生怕死勿入斯门",并以"亲、爱、精、诚 "作为校风精神, 以五大信念; "主义、领袖、国家、责任、荣誉" 作为平时培养教育学员生官兵的信念、宗旨与高尚情操。黄埔军校同时与陆军步兵学校及中正国防干部预备学校(预备军官学校之高中养成教育)比邻而立. 自黄埔20期迄今, 作为台湾陆军干部之军事骨干。黄埔军校毕业校友, 禀持"忠、孝、仁、爱、信、义、和、平"之精神, 也间接促进两岸交流, 并希望国人能提升"礼、义、廉、耻"当初创立亚洲第一民主共和国之立国精神。

走进军校

1924年5月,孙中山在中国共产党和苏联的帮助下,创办了黄埔军校,培养革命军事干部。校内建立了党代表制度和政治工作制度。蒋介石任校长,廖仲恺任党代表,周恩来任政治部主任,叶剑英任教授部副主任,熊雄、恽代英、萧楚女、聂荣臻、张秋人等共产党人担任教官及各方面负责工作。军校分步兵、炮兵、工兵、辎重兵、宪兵、政治等科,至1927年蒋介石发动“四一二”政变前,军校一至四期的毕业生共4981名。以军校学生为主组成的革命军,参加了统一广东的战役与北伐战争。

旧址现存校门、孙中山纪念碑和他住过的房子、俱乐部、游泳池等遗址。1928年建的孙中山纪念碑巍然矗立于校内一山岗上,碑顶孙中山头像是日本友人所赠,碑座镌有《总理训词》和《总理像赞》等。孙中山住过的房子是一座两层楼房,内有黄埔军校史料陈列室。军校西南山岗上还有东征烈士墓。

军校旧址于抗战时被炸毁,1964年复原。现黄埔军校旧址是全国重点文物保护单位,广州市爱国主义教育基地。校内有孙中山纪念碑和孙中山铜像、孙中山纪念室、军校校舍,以及"黄埔军校史料陈列室"等。

黄埔军校在中国现代史和军事史上都具有重要意义。黄埔师生在平定商团叛乱和东征、北伐战争中英勇顽强,所向披靡,立下了不朽功勋。抗日战争爆发后,黄埔师生再度携手,为争取民族解放作出了卓越贡献。

黄埔军校分校众多,在长洲岛上的校舍被称作校本部,以示区分。校舍是一座岭南祠堂式四合院,分为左中右三路,上下两层,各层回廊相通;深四进,每进以天井相隔,总建筑面积约1万平方米。全校自总理、校长、党代表之下,设政治、教授、教练、管理、军需、军医六部门,机构总数约40个,俨然一个与世隔绝的森严王国。

军校旧址中,1926年落成的俱乐部是少数没有重建的设施之一。俱乐部总面积约2000平方米,可容纳4000人,高大宽敞。多年以前,礼堂中曾悬挂着身着戎装的孙中山像,以及林则徐焚烧鸦片、沙基惨案等油画。每逢节日或庆祝会,这里就是举办文艺表演的场所,据说人数最多的一次庆典,来宾和在校师生总计达到6000人,声势蔚为壮观。广州大新公司的名角金艳秋曾在这里演出过《空城计》、《纺棉花》、《大劈棺》等剧目,名噪一时的交际花紫罗兰也曾应邀到校表演舞蹈。

学校自己的文艺社团中,最出名的就是”,取义于“革命之血,主义之花”。剧社演出的《还我自由》、《鸭绿江》、《黄花岗》等反帝反封建剧目,在广州、武汉乃至战争前线,都产生了巨大影响。在汉口,剧社还曾与世界著名的邓肯舞蹈团同台,观者人山人海。

俱乐部不仅充满着军校师生的欢歌笑语,也留下了骇人听闻的血腥场面。1927年“四。一二”政变之后,黄埔军校在俱乐部进行了“清党”活动。学生中的共产党员有200多人在此被捕,后被押往虎门和鱼珠炮台杀害,据说只有1/3的人潜水逃生。从此黄埔军校笼罩在白色恐怖之中,发生了质的变化。

担任黄埔军校校长是蒋介石一生政治军事生涯的里程碑。在走马楼二楼西向的一个角落里,我们见到了蒋的校长办公室。室内清一色满洲窗格,木门木地板,地板上的织花地毯和风琴形办公桌颇具美感。史料显示,建校初期的蒋介石励精图治,每日清晨起床号一响,就开始巡视全校寝室。他亲自教唱校歌,狠抓军纪,为军校题“亲爱精诚”校训,要求学生绝对服从和不怕牺牲,平日视《三民主义》、《曾国藩家书》、《俾斯麦传》三本书为至宝。蒋介石很重视考察学生,校长办公室的墙上贴着第一期学生名录,“常胜将军”陈赓的评语栏上写着:“外形文弱,但性格稳重,能刻苦耐劳,可带兵。”可正是这个校长眼中“外形文弱”的学生,在第二次东征时,背着兵败被围、绝望之余欲“杀身成仁”的蒋介石逃出险境,救了他一命。

在校长办公室里,蒋介石与从法国留学归来、担任军校政治部主任的周恩来进行了历史性的会面。在周恩来主持下,军校参照苏联红军经验,根据中国实际情况,创造性地制定了一套军队政治工作的理论和制度。建校初期,军校允许不同党派和学派的理论传播,既讲三民主义,也讲共产主义。政治课最多时达26门,包括《中国近代史》、《社会科学概论》、《政治学》、《苏联研究》等。除了必修课,政治部还采用演讲会、研讨会、文艺演出、出版刊物等方式,进行政治教育。刘少奇、何香凝、鲁迅等曾应政治部邀请来校演讲,毛泽东应邀作过农民运动报告。

政治部在走马楼第一进首层西侧,室内陈设简单,仅工作簿、文件筐、水杯等物品,清廉之风,宛若拂面。

浅灰色的军帽全部放在课桌左上方;宿舍木床上,白布单、军毯叠得方方正正;木搭板上的制服、脸盆、口盅、草鞋等物品纹丝不乱……一批刚刚进入校本部参观的小学生,立即被当年黄埔学生的生活环境所吸引,在窗外凝神细看,沸腾的空气一下子安静下来。

如今,黄埔军校每年都会接待大批参观、军训的学生和公司职员。尤其是每年夏天,一批又一批“黄埔军人”来往穿梭于校本部的教室、宿舍、操场。他们穿当年的旧军服、吃当年的杂粮饭、睡一人宽的木板床、在当年的训练场操练上队列整齐,口号嘹亮,神情激昂……

农民运动讲习所旧址

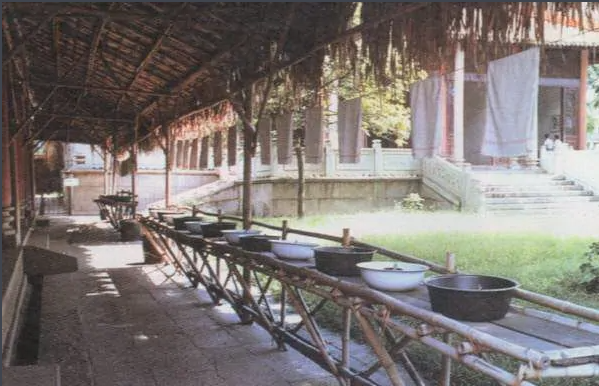

农民运动讲习所旧址

概述

位于广州市中山四路42号,创办于1924年7月。1926年5-9月,毛泽东同志在这里主办了第六届农民运动讲习所,并亲任所长,兼教员;周恩来等也在此任教,为全国各地培养了大批从事农民运动的干部。l953年广州市人民政府修复了旧址,周恩来亲自题写了牌匾,辟为纪念馆。全称毛泽东同志主办的中央农民运动讲习所旧址,简称农讲所,前身为番禺学宫,位于中国广州市中山四路,是第一次国共合作时期培养农民运动干部的学校。1961年被公布为全国重点文物保护单位,亦是广州市爱国主义教育基地。

址内景观

位于中山四路42号,是毛泽东等人于1926在广州举办的全国农民运动讲习所旧址,是第一次国内革命战争时期培养农民干部的学校。它原是建于明代的孔庙,清代为番禺学宫,始建于1370年,是一座庄严古朴的建筑群。

这座宏伟的古建筑,是一组红墙黄瓦、古朴庄重的建筑群。建筑物坐北朝南,从南至北由棂星门、泮池拱桥、大成门、大成殿、崇圣殿等组成,两边有庑廊等宏大建筑。大门是花岗岩雕琢的棂星门。进了大门是前院的泮池,泮池中间架有一座石拱桥,过桥便是九行并排的花岗石板铺成的通道,直通宽敞的大成门。过大成门,是一个草木葱郁的大院,院内木棉、菩提、龙眼、九里香等古树挺拔葱郁。宏伟壮观的大成殿屹立在由花岗石砌成的台基上。沿着大成殿两侧的通道向前走去,即达崇圣殿,有东西两廊。毛泽东同志在大革命时期,曾三次到广州从事革命运动:第一次是1923年6月,来穗出席中共"三大",并当选为中央委员、中央局秘书;第二次于1924年1月,来穗参与中国共产党帮助孙中山改组国民党工作,并出席国民党"一大",当选为国民党中央候补执行委员;第三次于1925年9月来穗,10月担任国民党中央宣传部代理部长,主持国民党政治委员会机关刊物《政治周报》,次年5-9月,主持第六届农民运动讲习所并任所长,为党培养了大批农民运动骨干。

创办历史

农民运动讲习所是为适应蓬勃发展的农民运动形势而创办的。首期由共产党人彭湃任主任,毛泽东则任第六届农讲所所长。农讲所一、二届在越秀南路"惠州会馆"举办;三至五届在东皋大道1号(今中山三路永兴街6号)举办;六届则移至惠爱东路(今中山四路)番禺学宫举办。农讲所开设三民主义、中国国民党史、中国史、各国革命史等课程,毛泽东、周恩来、恽代英等曾在此授课,六期共培养772名毕业生与25名旁听生,其中六届人数最多,规模最大,影响最深,有来自全国20个省的318名学员。他们毕业后奔赴全国各地从事农民运动,成为农运的骨干力量。

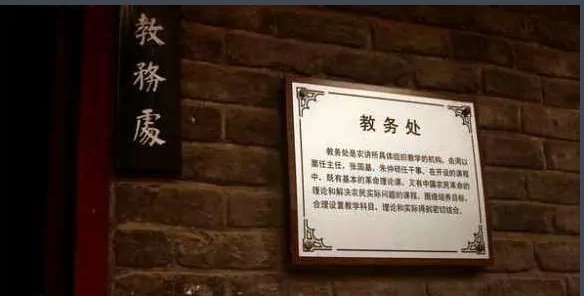

纪念馆于1953年建立,并由周恩来题写了馆名。纪念馆按农讲所原貌建筑维修,复原了课堂、教务部、军事训练部、图书馆、所长办公室、学生宿舍等。1961年由国务院公布为全国重点文物保护单位。 1953年广州市人民政府修复了旧址,周恩来总理为旧址题名。同年建立了纪念馆。1961年,由国务院公布为全国第一批重点文物保护单位。1994年,由中共广州市委、市人民政府公布为首批爱国主义教育基地。1997年被列为全国首批爱国主义教育示范基地。2001年,由中共中央宣传部公布为全国第二批爱国主义教育示范基地。

农讲所旧址现有固定陈列包括:《农讲所旧址复原陈列》、《广州农民运动讲习所陈列》(主要分布在中路的大成门、大成殿、崇圣殿及两庑、两廊);《孔子与儒学》、《广东各地学宫》等(主要分布在东路建筑的明伦堂、光霁堂)。并不定期举办各类专题展览。

黄花岗七十二烈士墓园

黄花岗七十二烈士墓园

简介

黄花岗七十二烈士墓园,又称黄花岗公园,位于广东省广州市越秀区白云山南麓先烈中路,是为纪念1911年4月27日(农历辛亥三月二十九日)孙中山领导的中国同盟会在广州三·二九起义中牺牲的烈士而建的。黄花岗七十二烈士墓园是广州作为近代革命策源地的重要见证,是第一批全国重点文物保护单位,中华人民共和国成立后,改为纪念公园。 [1-3] 2016年9月入选“首批中国20世纪建筑遗产”名录。 [4] 2016年12月,黄花岗七十二烈士墓园入选《全国红色旅游景点景区名录》。

历史背景

辛亥革命元老、同盟会嘉应州主盟人--何子渊

1907年5月,黄冈起义失败后,何子渊等领导人随即返回梅州。不久,萧惠长、江柏坚、姚竹英、张花谷等人身份不幸暴露,被迫走避箭竹顶茶场达半年有余。其中姚竹英在箭竹顶茶场住了半年多,萧惠长、江柏坚等人住了四个多月,丘逢甲为了营救革命党领导人及商量下一步行动方案,于1908年(戊申年)夏初,多次来到石马商讨对策,革命党人卒在何子渊、丘逢甲的疏通担保之下得以脱险。

嘉属革命党领导人何子渊、萧惠长、江柏坚等人不甘心“黄冈起义”之失败,不久又与广东兴宁石马人氏,同盟会领导人何天翰、何天炯等同志积极筹款,购买枪支弹药,参与筹划惠州和广州黄花岗起义。

1911年3月上旬,何子渊特指派石马刁田村的洪门兄弟陈文友负责和罗炽扬、严德明等人从香港运带驳壳枪18支、无烟枪17支,还有九响枪和弹药一批回惠州,拟在惠城起义,商船在大亚湾澳头靠岸时,遭巡逻清兵搜查,陈文友等人当场被捕,罗炽扬乘机逃脱。身份爆露后,严德明用革命大义说服士兵,兵勇们都尊称他们叫“革命先生”,戒备随之松懈,严德明乘夜色逃脱,陈文友被严密递解惠州。

案发后,同党严确廷偕惠州中学学生杨瑞廷驰往营救未遂。驻惠的广东陆路提督秦炳直凭直觉发现革命党人起事在即,遂密令捕获严确廷,随后专船押解陈文友、严确廷到广州,密囚于南海监狱。

1911年3月29日,黄花岗起义爆发,黄兴等革命党人围攻广州督署事败,文友闻之,在狱中连声哀叹“同胞可怜、同胞可怜……”,狱卒闻之应曰“是诚可谓不畏死者也!”。第二天,遂被斩于监狱门外。

起义失败后,黄兴负伤逃回香港,喻培伦、方声洞,林觉民等被捕杀,死难的同盟会会员有名可考者86人,其中72人的遗骸由潘达微等出面收葬于广州东郊红花岗。潘达微并把红花岗改名为黄花,这次起义因而被称为“黄花岗起义”。

1911年4月27日下午5时30分,黄花岗公园在广州市先烈路。辛亥年三月二十九日,孙中山领导的中国同盟会,黄兴率120余名敢死队员直扑两广总督署,发动了同盟会的第十次武装起义--广州起义。广州发动武装起义,攻打两广总督,经一昼夜血战,终因寡不敌众而失败,喻培伦等100余人牺牲。同盟会员潘达微冒险奔走四方,由慈善机构出面收殓遗体,共得72具,合葬于此。潘氏死后,亦附葬于此。

烈士陈文友、严确廷遗骸和“三·二九”死难烈士一同堆放于咨议局门前,后由潘达微收葬于黄花岗。1919年,审定七十二烈士第一批为56人,1922年,审定第二批为16人,1932年,审定陈文友等烈士13人,另立一碑,碑文为胡汉民所书。

经3个月的筹划准备,黄兴于8日在香港召开统筹部发难会议,将在广州举事的时间定在13日,并拟分10路进攻。由于温生才行刺孚琦,广东当局加强了戒备,加之部分款项、枪械未到,原定计划被迫延期。

1911年7月23日,黄兴潜入广州,成立起义指挥部。广东当局已风闻起义,加强了防备,并大肆搜捕革命党人,形势变得越来越不利。26日晚,黄兴召集会议仓促间决定起事。敢死队突入总督署,总督张鸣岐逃走,起义军焚毁总督署后,在东辕门外与水师提督李准的大队亲随短兵相接。起义军浴血奋战,东奔西突,终因兵力严重不足而溃败。

墓园建设

黄花岗七十二烈士墓园

黄花岗原名红花岗,潘达微在安葬了烈士后,认为“红花”不及“黄花”一词雄浑优美,因此,在介绍烈士安葬情况的报道上,把红花岗易名为黄花岗。从此改名沿用至今。

1912年,广州军政府拨款10万元在原墓地建烈士陵园,孙中山亲自栽植了青松,并为墓园手书“浩然正气”四个大字。以后墓园还多次扩建。经核实,墓园收殓了喻培伦、林觉民等有姓名、事迹可考的烈士86名。

建国后,人民政府十分重视陵园建设,筑起围墙,加强整治保护。1961年被国务院第一批公布为全国重点文物保护单位。1981年和1986年政府两次拨款维修,使浩气重光,1986年被评为“羊城新八景”之一,名“黄花浩气”。陈运和诗《黄花岗》赞“你是部耐读的黄封面的书即使时间从这儿飞逝 但上面的标点仍凝满殷红的血”。

三元里人民抗英斗争纪念馆

三元里人民抗英斗争纪念馆

简介

三元里人民抗英斗争纪念馆,是全国重点文物保护单位,位于广园西路三元里村北面。原为三元里村民供奉北帝的三元古庙,建于清初。建筑面积446平方米,3间砖木结构建筑。馆内陈列三元里抗英的文物史料,系统地介绍三元里人民抗英斗争的史实,有三星旗、缴获的英军军服、大刀长矛、伍紫垣印章等文物与资料 。

三元里人民抗英斗争纪念馆馆址三元古庙,位于广州市广园中路34号。该庙建于清初,原是一座道教神庙。鸦片战争时期,三元里人民自发组织起来在古庙前誓师抗英,谱写了近代史光辉的一页。2016年12月,三元里人民抗英斗争纪念馆入选《全国红色旅游景点景区名录》。

历史

1840年6月,英国发动对华鸦片战争。次年5月29日,英军劫掠队到三元里一带抢劫,侮辱妇女,三元里附近103乡人民“义愤同赴”,组成反侵略武装抵御英军。5月30日晨,数千名义勇逼近英军司令部所在的四方炮台,诱敌至牛栏岗,经过一天激战,打死英军200多人,三元里人民大获全胜。为纪念这一英雄壮举,当年三元里人民抗英的三元古庙遗址于1958年11月被辟为三元里人民抗英斗争史料陈列馆,附近立有三元里人民抗英烈士纪念碑。在三元里村旁有1950年10月1日建成的三元里人民抗英烈士纪念碑,碑上写着:“一八四一年广州人民在三元里反抗英帝国主义侵略斗争牺牲的烈士们永垂不朽!”,纪念碑现为广东省文物保护单位。

三元里人民抗英斗争纪念馆,原为一座建于清初供奉北帝的道观(俗称“三元古庙”)。三元里人民抗英斗争纪念馆建于1961年,主体陈列是当年三元里农民高举三星旗在北帝神像前誓师抗英场景的复原,辅以“三元里人民抗英斗争史陈列”,其中有当年使用过的各种武器、缴获的战利品和反映当年战况的大型沙盘。

纪念碑

纪念碑

纪念碑一百多年前三元里人民英勇抗击外来侵略者的斗争业绩可歌可泣,为此而牺牲的先辈们在这片红棉花盛开的土地上洒下了滴滴英雄热血。这正是:手执锄矛举三星,百乡同心结联营;振我民族英雄气,牛栏岗上鬼魂惊!为了永远缅怀英烈们的英雄业绩,解放后,广州市人民政府于1950年10月在三元里村西门楼的山冈上,建起了三元里人民抗英烈士纪念碑,纪念碑四周建成三元里抗英纪念公园。公园占地面积7920平方米,布局庄严肃穆。公园中心高处耸立着高约10米的英雄纪念碑,上面镌刻着两行醒目的大字:“一八四一年广州人民在三元里反对英帝国主义侵略斗争牺牲的烈士们永垂不朽!”1985年,纪念碑被定为市级文物保护单位。

广州人民在近代反帝反封建斗争中留下许多光辉业绩和动人故事。如距这里15分钟车程的白云区石井镇内,就有一座三进五间的祠堂式建筑,叫做升平社学。升平社学是一个广州抗击外国侵略的群众武装组织。三元里抗英斗争之后的第二年6月,由举人李芳等发起,发动13社80余乡的农民、知识分子、小商人、手工业者等参加,其宗旨是反抗英国侵略者。升平社学还招募义勇、团练御侮,“无事则负耒力田,闻警则操戈御侮”。升平社学先后组织领导了1842年的火烧洋馆、1844年反对英国强租广州河南地区、1845年驱逐知府刘浔以及1846年至1849年反对外国侵略者进城等一系列斗争,使英国侵略军在《中英南京条约》签订多年后,一直未能进入广州城。

现在,升平社学原址内仍保存着“众志成城”、“气慑鲸鲵”、“义维桑梓”、“藩篱永固”等石匾.真实地记录了广州人民反侵略斗争的光辉历史。

广州起义烈士陵园

广州起义烈士陵园

简介

广州起义烈士陵园,位于广东省广州市越秀区中山二路92号,占地18万平方米,是解放后为纪念1927年12月11日中国共产党领导的广州起义牺牲的烈士于1954年修建的纪念性公园。陵园主体有正门、广场、陵墓大道、广州起义纪念碑和圆形的封土。现有景点和游乐场所16处,集纪念、科普于一园。墓道两旁有20个大花坛,四季鲜花不断;墓上密铺青草,四周松柏常青;陵园东部有中朝人民血谊亭和中苏人民血谊亭。园中人工湖还有湖心纪念亭,横匾上书 “血祭轩辕”,为董必武所题。

广州起义烈士陵园被列为全国重点烈士纪念建筑物保护单位和广东省重点文物保护单位,是广州市首批爱国主义教育基地之一。

2016年12月,广州起义烈士陵园入选《全国红色旅游景点景区名录》。

建设历史

1927年12月11日,由中国共产党广东省委书记张太雷领导的广州起义,经过了6天英勇战斗后失败了。敌人在广州屠杀了起义军民5700余人,部分烈士遗骸丛葬于红花岗。建国后,广州市政府在当年烈士牺牲的红花岗兴建了这座富有民族风格的烈士陵园。1957年正式对外开放。陵园总面积18万平方米,分陵区和园区两部分。广州起义烈士陵园大门石壁上刻周总理题写的“广州起义烈士陵园”,气魄雄伟。

1962年7月,广州起义烈士陵园被广东省人大常委会确定为省级重点文物保护单位;1986年10月,经国务院批准为全国重点烈士纪念建筑物保护单位;1996年列为全国爱国主义教育基地,1997年被列为全国中小学生爱国主义教育示范基地;是全国红色之旅百个经典旅游景区之一、省级重点文物保护单位、曾被市委、市政府、市精神文明办评为广州市“十佳旅游景点”之一。

历史事件

1927年12月11日凌晨,中国共产党人和革命群众为反抗国民党反动派的疯狂迫害和屠杀,在当时的中共广东省委书记张太雷以及叶挺、叶剑英、苏兆征、聂荣臻、徐向前领导下,发动了广州起义,崔镛健等150 多名朝鲜人和苏联驻广州领事馆人员也参加了起义。由于敌强我弱,起义最终失败,在14日至19日的6天时间里,有5700 多名共产党员和革命群众惨遭杀害。

广州起义和南昌起义、秋收起义是中国共产党单独领导革命战争和创建人民军队的伟大开端,在中国革命史上谱写了光辉的篇章。

叶剑英纪念馆

叶剑英纪念馆

基地简介

叶剑英纪念馆位于广东省梅州市梅县区雁洋镇虎形村,在叶剑英元帅故居的左侧,距梅州市区33公里。纪念馆建于1987年7月,1989年10月22日竣工,原国家主席杨尚昆亲笔题写了馆名,原国家副主席王震会见了叶帅的亲属和纪念馆的捐建者熊德龙、姚美良、叶振麟、叶桂材、叶复觉、叶守仁、丘福雄,以及参加典礼的海外和港澳同胞。海内外各界人士计200多人参加了隆重的开馆剪彩典礼。2016年12月,叶剑英纪念馆入选《全国红色旅游景点景区名录》。

基本陈列

馆内一角(图3)《叶剑英生平事迹陈列》 陈列分九个章节,以编年体与小专题相结合的形式,在对叶剑英的生平进行客观、真实介绍的同时,着重表现叶剑英在几个革命危难时刻的伟大贡献,充分向世人展现叶剑英伟大光辉的一生。《共和国元帅图片展》 展出了11年时间,收到了良好的社会效益。 叶剑英故居及客家村落民居 叶剑英故居是普通的客家民居的代表。它向人们展示叶剑英生长、生活的环境,也是展示客家民风、民俗的极好场所。

珍贵藏品

叶剑英使用过的实物 有叶剑英使用过的汽车、劈刀、电话机等,还有从各地征集、复制的一大批文献资料。社会捐赠的藏品 有大型珍贵木雕《至尊》、象牙雕塑等珍贵的社会捐赠藏品200多件。政要、名流字画 有江泽民等党和国家领导人及老一辈无产阶级革命家的签名或题词,有社会名流捐赠的大批字画,表现了人民对叶帅的尊敬、怀念之情。

中共三大会址纪念馆

基地简介

1923年6月12日至20日,中国共产党第三次全国代表大会在广州召开,是迄今中国共产党唯一在广州召开的、具有重大历史意义的全国代表大会,对中国革命产生了巨大的影响。1979年,中共三大会址被列为重点广东省文物保护单位。2006年7月1日正式修复开放 。

历史背景

中国共产党成立后,对中国革命的性质、对象、动力和前途等基本问题进行了积极的探索。在列宁和共产国际的指导、帮助下,中国共产党第二次全国代表大会提出党的最低纲领(现阶段反帝反封建的民主革命纲领)和最高纲领(最终奋斗目标),通过了《关于“民主的联合战线”的议决案》。中共西湖会议决定在孙中山改组国民党的条件下,由共产党少数负责人先加入国民党,同时劝说全体共产党员以个人名义加入国民党。在中国共产党的领导和组织下,第一次工人运动高潮出现,充分显示了新登上政治舞台的工人阶级的伟大力量,但在帝国主义和军阀的残酷镇压下,工人运动遭受了严重的挫折。血的教训使共产党人认识到:工人阶级必须联合其他阶级共同奋斗,结成广泛的革命统一战线,才能最终取得革命的胜利。

中国民主革命的伟大先行者孙中山先生,在经历了袁世凯篡夺辛亥革命果实、护国运动和护法运动失败及陈炯明的武装叛乱后,思想产生重大的转变,重新寻找革命出路,表示愿意接受苏俄政府和中国共产党的帮助,改组国民党,赞成中国国民党与中国共产党进行党内合作,共同开展国民革命运动。

三大召开

中国共产党第三次全国代表大会根据共产国际的指示,结合中国革命的具体情况,充分发扬民主,正确解决了建党初期党内在国共合作问题上的重大分歧,统一了全党的认识,正式确定了共产党员以个人身份加入国民党,与国民党进行党内合作的策略方针。为了开好这次大会,中共中央迁驻广州。目前还没有发现大会代表的完整名单,但根据大会选举时的最高得票情况看,至少有40名代表参加了大会。

这些代表大多是中国共产党各地方的区委书记和工运负责人,代表全国420名党员。共产国际代表马林出席了大会。大会选出9名中央执行委员,5名候补委员,组成新的中央执行委员会。由陈独秀、蔡和森、毛泽东、罗章龙、谭平山组成中央局,陈独秀任委员长。

孙中山故居纪念馆

基地简介

故居纪念馆(The Museum of Dr.Sun Yat-sen)位于广东省中山市翠亨村,成立于1956年,占地面积20万平方米,是孙中山故里旅游区的重要组成部分。 孙中山故居纪念馆设有"孙中山故居纪念馆"、"中山市民俗博物馆"、"中山市孙中山研究所"三个机构,分为孙中山纪念展示区、翠亨民居展示区、农耕文化展示区、杨殷、陆皓东纪念展示区、非物质文化遗产展示区、其他展区6大区域组成。

2008年5月,孙中山故居纪念馆被评为国家一级博物馆。2016年11月,孙中山故居纪念馆成为国家AAAAA级旅游景区。

2016年12月,孙中山故居纪念馆入选《全国红色旅游景点景区名录》。 2017年12月,孙中山故居纪念馆入选第一批全国中小学生研学实践教育基地。

历史沿革

1866年11月12日,孙中山出生于祖屋旧址。

1883年,孙中山从檀香山带回酸子树树种并栽种于此。

1892年,孙中山长兄孙眉从檀香山汇款回来由孙中山主持建成孙中山故居,落成后,祖屋旧址改作厨房,并挖了一口水井。

1913年,孙眉扩建后院,增辟厨房后,把祖屋旧址拆除。

1956年,孙中山故居纪念馆成立。

1996年,孙中山纪念馆进行重建。

1999年11月12日,孙中山纪念馆落成并向观众开放。