咨询电话:

咨询电话:4000966658

欢迎来到继续教育培训网院校库!

继续教育培训网首页【编者按】

今年是中国共产主义青年团成立100周年。五四青年节前夕,学校融媒体中心推出【暨南新青年】专栏,聚焦暨南百年来不同历史时期的杰出青年,挖掘展示他们勇担先锋、矢志报国、踔厉奋发、笃行不怠的精彩故事和精神内核,讲好“青春版”暨南故事,更好地激励广大青年传承“五四”精神,以“新青年”之姿,在青春的赛道上奋力奔跑,建功新时代!该专栏将以全媒体形式在暨南大学新闻网、官方微信、官方视频号等全媒体平台同步推出,敬请关注。

百年暨南,是一阙海外赤子与祖国民族命运共浮沉,与时代脉搏同起伏的悲壮浩歌。

在抗日的烽烟中,暨南千里移址福建建阳,战乱中弦歌不辍,培养大批抗日救国英才,暨南学子前仆后继,共赴国难。在共和与帝制的对决中,接受了近代民主思想的暨南学子,舍生忘死,以民族大义为先,慨然加入革命起义队伍,无怪乎窃国贼袁世凯咬牙切齿地说:“暨南都是些革命党。”

“拉起手来,同学们!在民主的旗帜下,我们合力工作。我们在斗争中生长过,谁要压迫我们,他一定灭亡!……阳光照亮了我们的队伍,看吧!前面展开了新世界的康庄。”正如当时最时兴的学生组织——“壁联”在会歌中所吟唱,烽火连绵点燃了民主之光。

南迁建阳后的暨大,爱国热潮风起云涌。暨南学子继续发扬优良的爱国主义传统,积极抗日,展现出青年大学生们高昂的爱国主义精神,一大批爱国阵地和各类学生社团如同雨后春笋,破土而出……他们不仅成为支持抗日民主运动的精神暗流,也丰富了时局艰难的校园文化生活,建阳暨大因此也被誉为——“民主堡垒,革命摇篮”。

“壁联”:联合先进青年 紧密联系群众

在繁多的建阳学生社团中,主要有史地学会、学林社、未名社、经济学会等,但影响最大的还是1945年12月26日成立的“暨大学生壁报联合会”,简称“壁联”。

据史料记载,1945年的一个冬天,几个来自学林社和太白社的笔杆子成员,在茶馆议论时事,遂建议成立一个“笔联”,后又觉得这一显得圈子太小,遂改名“壁联”,随后包括学林社和太白社及史地学会和中国文学研究会等组织也纷纷加入“壁联”旗下。

作为当时几乎所有学生社团的组合体,壁联的群众联系极为广泛,不仅联系学生,也联系群众,同时加强与全国其它高校的联系,并坚定地按照上级组织所指明的方向前进。它具有鲜明的政治性,要求民主团结、言论自由,并出版壁报《壁联》。因此,被誉为“作为骨干,不是知识分子自我欣赏的小圈子,不是在茶馆里说长道短的‘沙龙’,它生活在群众之中,为群众服务。”

正式成立后的“壁联”,十分注重联系群众,及时准确地将全国民主化和反民主搏斗的场景再现同学们面前,并通过抗议“一二·一”昆明惨案、抗议上海学生被殴、东北事件时事晚会等事件,表现出对于大学生群众的充分信赖。

“左联”小组:宣传无产阶级思想 培养革命骨干

1930年3月,中国左翼作家联盟(简称“左联”)在上海成立,暨大教授夏衍、田汉参加了大会。此后,进步的文艺工作者开始创办杂志,对马列主义相关著作进行翻译和介绍。同时,开始广泛培养文学新人。学校成立“左联”小组,成员们以小说、杂文、诗歌、戏剧等,讴歌进步和光明,鞭笞黑暗和龌龊,隐晦表达对当局文化围剿政策的不满与反抗。

夏衍是首提无产阶级口号的“左联”教授,曾参加五四运动,并首次提出“无产阶级戏剧”的口号。他在1929-1930年到暨大文学院授课,这也是他政治和艺术生涯中最为夺目的时期之一。此外,著名剧作家田汉在1929年被聘为暨大戏剧教授,负责指导暨大学生业余剧社的排演和编剧。1931年“九一八”事变爆发后,田汉创作了《乱钟》,并在暨大公演,被视作一次激情的民众誓师、话剧史上激昂的篇章。

(“左联”成员在功德林餐馆聚餐,前排左起:田汉、郁达夫、鲁迅、欧阳予倩)

当时校内的“左联”小组成员有张天翼(1935年在暨大任教)、白曙(1932年就读于暨大,《新诗歌》编委)、孙石灵(1935年毕业于暨大外语系,毕业留校任教,后赴苏北解放区,任《抗联报》总编辑)、陈凌霄(笔名俯拾,1937年毕业于上海暨大,历任左联、上海暨南大学小组长,抗日青年团暨南大学书记,中共暨南大学支部书记等职)等。

值得一提的还有被鲁迅称为“七个东北救亡青年作家”之一的作家何家槐。他1932年转入暨大外语系,凭借突出的文学创作能力,被学校“左联”小组吸收,并在内部担任重要职位,他与沙汀、欧阳山等青年共同组织设立“创作研究委员会”,由他任“左联”闸北区委书记,负责领导“左联”作家写文章、编刊物,参加工人运动等。在他的影响带动下,暨大一批追求革命、向往光明的同学,积极从事进步文学创作与研究,以隐秘形式开展爱国民主运动,逐步发展成为青年群体中的进步带头力量。

文艺社团发出号召:“到社会去”“到部队去”

暨大的各类学生社团成立时间早、数量繁多、活动新颖,在当时的江南八大学(暨南、交通、复旦、金陵、中央、大夏、光华、持志)中堪称独树一帜。到真如时期,有据可查的社团就多达40余个,后世熟知的秋野社、未名剧社等,在当时以积极宣传进步思想负有盛名,深受校内师生欢迎。

1927年,由暨大校长秘书兼文学院院长章衣萍发起、几个南洋华侨学生创立了“秋野社”,师生合办了文学月刊《秋野》。暨大教师夏丐尊、叶公超等都是校内社员。暨大校园期刊《秋野》的发刊词即表明其宗旨:“我们需要的是革命,不是‘乐园’。把‘乐园’留给未来的遥远的朋友们吧。我们应该唱着勇敢之歌走到战场上去。”

(暨大校园期刊《秋野》)

鲁迅、徐志摩、胡适、张竞生等人都曾受秋野社之邀,到暨大讲课,留下深远影响。因此,我们可以在暨南讲坛上惊奇地看到:“五四先锋”许德珩大声传播马克思主义;昆曲大师俞振飞潇洒传授“洒水袖”;“新月翘楚”梁实秋、叶公超西装笔挺教授外国文学……每段历史,都给这所大学打下了不可磨灭的文化胎记。“兼容并蓄,和而不同”,已成为她最卓尔不群的精神品质。

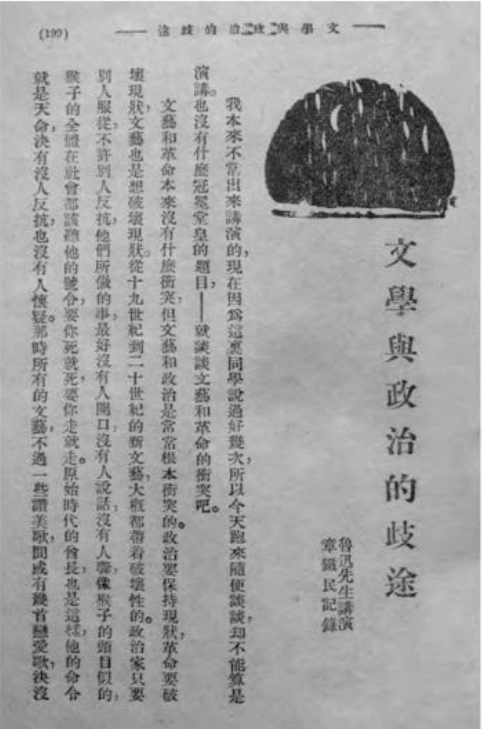

(鲁迅曾受邀请到校演讲《文艺与政治的歧途》,全文刊登于1928年1月1日第三期《秋野》)

在被誉为“抗日战争时期最富民族气节和民主治校的教育家”何炳松校长的带领下,全校师生同仇敌忾,掀起抗日救亡运动的高潮。暨大的教师们以学术救国,学生们则广泛联系进步分子,逐渐形成一股稳定的革命力量。1944年,暨大学子积极响应“一寸河山一寸血,十万青年十万军”的号召,踊跃报名参军,开了东南学生从军卫国之风,展现出“万里长征缅甸,舍生冒死不辞”的精神和爱国热情。

由于侨生大多思维活跃、活泼好动,因此即使学校偏居一隅,校内仍弦歌不辍、生机盎然。身处战乱之中的师生,秉持何炳松校长提出的“训导不可过于严肃,须于严肃之中有乐趣之调剂。”每到周末的晚上,都有学生在教室内激情高歌,并伴以悦耳口琴,用音乐的魅力化解一切伤痛与距离,把来自四面八方的年轻人聚在一起,心与心的交融为他们的校园单调生活增添了不少色彩。

歌咏团除了在校内演唱活跃文化氛围,也会视情到校外表演。《黄河大合唱》就曾作为经典曲目参加公演,并得到群众们的大力支持。大家齐心协力,为鼓舞群众斗志,贡献了自己的力量。

暨大被誉为培育“世界市民”文化大学堂,在屡经战火洗礼后,仍坚定走出自己发展脚步。除了“东南民主堡垒”和“人类文化大学堂”之外,它也被戏称为“杂烩”大学,这里的“杂烩”不是贬义,而是特指暨大师生来自五洲四海,目前是全国境外生最多的大学。来自世界各地的思想汇聚暨南园,更是在这里碰撞出“杂烩”的别称。

原国家主席荣毅仁评价说,暨南大学“为中国和东南亚的发展及友好关系做了大量的贡献。”老校友钱今昔说:“每当我想起暨南大学师生在上海‘孤岛’战斗,那种旺盛的爱国主义热情,崇高的共产主义理想,突破种种困难,艰苦工作,不怕流血牺牲,英勇地与日本帝国主义和国民党反动派作战,内心总会产生出一股鼓舞的热流。”

100年前,蕴含着爱国、进步、民主、科学的五四精神是激励青年一代保家卫国的主流价值观。100年后,五四精神已成为新时代青年价值观的有机构成。曾经的暨南青年,以他们能想到的一切方式,为争取国家民族独立解放而作出的努力,我们都将继承并延续下去。

素材来源:《暨南大学史》《百年暨南》特刊