咨询电话:

咨询电话:400-0815-589

欢迎来到继续教育培训网院校库!

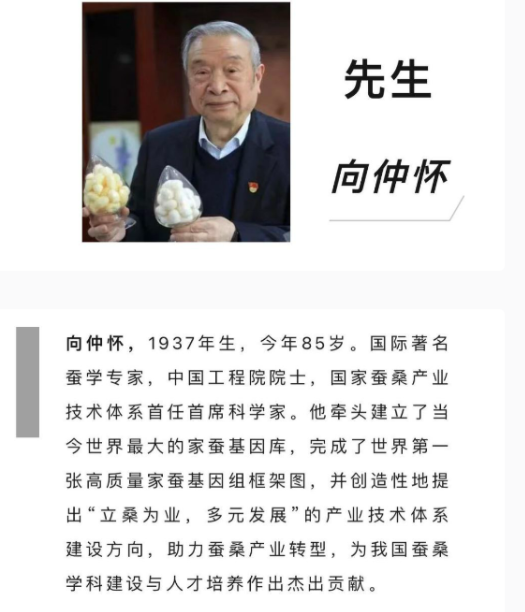

继续教育培训网首页9月5日,中央广播电视总台中国之声电台上线特别策划《先生》栏目,将学校向仲怀院士的采访实录作为开篇首推之作,同时,中国之声、央视新闻等央视官方公众号同步推送《向仲怀:我是丝路上的一只驼铃,一步一响》文章。央视媒体对学校名师事迹的深度关注报道彰显了向仲怀院士孜孜不倦的育人精神和治学精神,展现了学校的名师风采与教育担当。报道以向院士访谈口述形式展开,全文如下:

初出茅庐就办了件“大事儿”

清晨,西南大学蚕学宫在缙云山麓的绿树掩映中醒来,几片浅绿的桑芽在茶杯中旋转舒展,氤氲出淡淡的清香。这是向仲怀特别的“待客之道”——给前来拜访的客人,沏上一杯甘醇的桑茶。

向仲怀:这个是做桑茶做得最好的,我的一个院士工作站,几万亩桑田,那个地方的脱贫一下子就解决了,检查基地的时候,全部是满分。

“满分”,出自被誉为“千年绸都”的四川南充,这里如今已经建成全国最大的茶桑基地。种植桑茶,每亩有上万元的收入,为昔日的蚕农开拓了一条新的致富路,这让一辈子扎根桑田和蚕房的向仲怀很是欣慰。

“用科学造福农民”,是向仲怀耕耘了近七十载的梦想,而他科研生涯里第一个“逆流而上”的选择,就是为蚕农找一个“说法”。

上世纪50年代,川北地区的蚕病连年暴发,因为始终找不到病因,多地资深科研人员数次前去调查,数次无功而返。1959年,从西南农学院蚕桑专业毕业不久、刚刚加入蚕病工作组的向仲怀决定留下来。

向仲怀:他们说我们这个蚕病工作组住在这里,高射炮打不着麻雀,没出点名堂。我们没想其他,再怎么样子总得要有一个说法。

每天检查标本,逐个记录每间蚕房的病情。四个多月后,在一包险些被遗弃的病蚕标本上,一种从未见过的小虫子引起了向仲怀的注意。

向仲怀:病蚕身上有一个很小的虫子在爬,腹部很大。我们就有针对性地去找虫子,结果在蚕死得多的蚕房里,一找都有。

正是这个发现,揭开了病原所在,为肆虐多年的蚕病找到了防治方案,填补了国内蚕学研究的空白,获得四川省科学大会奖。初出茅庐就办了件“大事儿”,而在向仲怀眼里,最大的收获并不是奖项。

向仲怀:我觉得很有收获,知道了做研究不沉下心去是做不好的。实实在在搞研究工作,往往发现是在细枝末节的地方,要老老实实的。

一切过往,皆为序章。轻装前行的向仲怀,成为我国家蚕遗传学奠基人蒋同庆的助手,踏踏实实做了近二十年的“养蚕人”。素来要求苛刻的蒋先生,对向仲怀很是满意。

向仲怀:蒋老先生从来没有表扬过人,但是我是他没有骂过的学生之一,也可能没有骂过的只有我一个人。他对我最多就是拐杖一杵,这是最严厉的。学得很扎实,大概42种蚕,养蚕要从头到尾所有的(过程)都参与;要看原著,学日语,要对照看,那是很费事的,但是恰恰这些功夫是练出来的。

凭借这“硬功夫”,那些年,师徒二人扛过了我国家蚕遗传资源系统面临失散的危机,为后来我国建立起世界上保存家蚕遗传资源最多的家蚕基因库奠定了重要基础。

为了守护“丝绸之路” 押上家底”赛跑”

改革开放后,经蒋同庆推荐,向仲怀前往日本学习。两年里,他以每三四个月完成一个项目的进度,广泛涉足蚕桑学科前沿领域。带着满满两箱书籍和资料回国后,从1万元经费起家,在他所带领的团队努力下,到1995年,我国已经有了自己的蚕桑学科博士点和部级重点实验室。

彼时,分子生物学研究方兴未艾,人类基因组计划启动不久,向仲怀又敏锐地瞄准了最前沿的方向。1996年,他联合学术同仁,提出了我国第一个家蚕基因组研究计划书。

向仲怀:蚕桑学科,一定要融入现代学科。蚕的遗传基础很好,经济价值也很高,在中国我们有丝绸之路的孕育,最应该做这个事情。

基于中国科学家前期的积累,2002年,国际鳞翅目昆虫基因组计划会议达成了中日两国牵头、任务各半,用两年完成家蚕基因组测序的意向。但次年3月,为了建设所谓的“21世纪日本丝绸之路”,日本政府背弃承诺,单方面启动测序。消息传来,向仲怀坐不住了。

向仲怀:中国的丝绸之路怎么到了21世纪成了从日本出发的丝绸之路了?那以后我们怎么对后人交代?做不好,你就是历史的罪人,只能赢不能输的。

要“赢”,就必须赶在他们之前,独立完成家蚕基因组测序。为此,向仲怀押上了自己一手组建的实验室全部家底,辞去原西南农业大学校长的职务,全身心扑在了测序上。

2003年6月,测序工作紧急启动,仪器以每天产生10万条数据的高速运行,工作人员平均每天工作十四五个小时……

家蚕基因组生物学国家重点实验室教授、向仲怀当时的博士生、测序团队成员查幸福:我们在墙上挂了一个高考一样的倒计时,距离测序完成还有多长时间、每天完成了多少、还有多少等,晚上12点还要开会。向老师他一心在学科领域服务国家,那种精神对我们是潜移默化的影响。

两个多月后,团队比预定时间提前5天完成所有需要的数据;10月,完成组装拼接;11月,“中国科学家绘制完成世界上第一张家蚕基因组框架图”的消息正式对外发布;2004年,这一成果在《科学》杂志上发表,全面确立了“21世纪丝绸之路”的高地,依然在中国。

不能吃祖先的饭,断后人的路

捍卫着“丝绸之路”过往的荣耀,向仲怀更关心未来的方向。随着市场经济深入发展,上世纪我国换取外汇的“拳头产品”茧丝绸不再是出口的主打产品,栽桑养蚕、缫丝织造的传统产业模式陷入低谷。怎么办?2006年,向仲怀亲自踏上了“古丝绸之路”。

向仲怀:市场发生变化,如果我们不解决发展的问题,中国的蚕桑几千年的传统产业也就会垮掉了。不能吃祖先的饭,断后人的路。

经过团队历时3年、足迹遍及24个省份的调研,桑树成了破局的答案。

向仲怀:新疆我走了5趟,到这些地方一看,吐鲁番30公里的防护林,桑树长得很不错。最后在火焰山我坚信了,这些地方都能长,桑树作为生态树种一定非常好。

调研成果与桑树基因组研究相辅相成,桑树的遗传多样性被充分发掘,2009年,向仲怀提出“立桑为业,多元发展”的现代蚕桑产业发展方向。

如今,在两广丘陵、黄土高原等地区,桑树已被广泛用于石漠化、沙漠化等生态治理;饲料桑、果桑、茶桑、生态桑……一片广阔的新天地铺展开来。

当年为川北蚕农寻找家蚕病因的时候,向仲怀觉得,这是他对农民的责任。

向仲怀:我们在这个地方干,责任就在我们。

学成回国,培养蚕桑学科人才时,向仲怀觉得,这是他对恩师的责任。

向仲怀:蒋老先生创建了这么一个学科,我接着干,所以我有一个学回来教给大家的任务,也是责任。

率领团队完成世界上第一张家蚕基因组框架图时,向仲怀觉得,这是他对历史的责任。

向仲怀:我们一定要守住自己历史的丝绸之路,我自己应该有使命感。

要让“遍身罗绮者,也是养蚕人”——85岁的向仲怀,从怀里捧出揣了七十个春秋的梦想,温热依旧。

向仲怀:这个产业是农业,一定要把农民的利益放在你的利益之上。农民的利益好了,这个产业发展就好了。我是首任的首席科学家,我有这样一个责任。

“驼铃叮当,原野回荡;蚕丝之光,再燃五千年不灭的火种,重建新世纪的辉煌”,向仲怀填下的歌词里,满是对后来人的深情期许。

向仲怀:我是教书的,我也是奔跑在丝绸之路上的,我不过是骆驼脖子上的一个铃子,在这个里边贡献一点声音,走一步,我响一步。要相信年轻人能够把整个这一块担当起来,服务于国家的需求,建造我们的辉煌。