咨询电话:

咨询电话:400-0815-589

欢迎来到继续教育培训网院校库!

继续教育培训网首页“快看,是咱们学校老师的课!”

日前,央视网官方微信平台一条名为《我不知道你是谁,但我希望你幸福》的推文在北林人的朋友圈里引起很大反响。在文中提到的由该网搭建的“战疫最前线”心理帮助平台上,我校人文社会科学学院心理系教授雷秀雅及其所授《公共危机压力事件中常见心理反应及其理解》课程赫然在列。

事实上,和她一起的,还有我校学生心理健康教育中心(以下简称“心理中心”)60余名师生们。战“疫”当前,他们正奋战在心理援助一线,用“心”守护,于这个肆虐病毒的春天里建造起一道心理“防火墙”。

“火线”组队

这个春天,新冠病毒引发的肺炎疫情正肆虐全国,很多人不约而同地谈“新冠”色变。

根据学校党委相关工作安排,学校准备成立一支心理援助服务工作队伍,面向校内外提供疫情期间心理咨询服务。

学生心理健康教育中心主任刘祥辉领到任务。多年的工作经验让她和中心首席专家雷秀雅教授达成共识:“恐慌是疫情的助燃剂,心理援助队伍必须尽快成立!”。

1月25日,农历正月初一。在数不清的拜年信息中,两人开始酝酿疫情期间心理援助服务工作方案。

1月26日,《北京林业大学关于新型冠状病毒感染肺炎防控工作的心理支持服务方案》初具雏形。1月27日,完成疫情防控心理支持团队咨询师和微课讲师的招募,并组建工作群,团队成员六十余名师生一致响应,全部投入到筹备工作中。

1月28日,工作方案进一步细化,在专业团队的基础上抽调成员组建了三支工作团队:线上咨询组、微课组和宣传组。开展第一次业务培训。

1月29日,开展线上第二次业务培训。与此同时,线上预约、问卷调研、课程筹备等工作也随之启动。

1月31日,线上咨询正式面向公众开放,公众微信群也同时建立。

5天时间,60余名师生,2个专业团队、3个工作团队……在这场心理战“疫”中,心理中心的反应可谓迅速及时。

张斯宇是这场“迅速”反应的见证者,更是参与者。她2019年刚入职心理中心,负责此次援助的预约工作。

由于疫情线上咨询在假期启动,以往的咨询预约系统无法使用。为了保证预约工作快速有效、“不遗漏一个”,她带领预约部工作人员开始了探索开发,不停地试用各类软件及统计方法,一边工作一边完善。

1月31日,预约平台如期上线。当前的预约系统可在远程办公的条件下设置网络问卷,收集来访者咨询意愿,并可做到咨询数据及时更新。预约员24小时内为来访者匹配适合的咨询师,为咨询工作顺利开展提供保障。

从事援助工作和群策群力的过程让张斯宇觉得十分骄傲。“团队在切切实实地为疫情做贡献,作为团队的一员,我得要求自己百分百投入这场工作战役中,服务好团队与来访者。”她说。

而事实上,疫情离她并不遥远。张斯宇正身处疫情较为严重的浙江地区,身边几个朋友也被感染。在刚得知这些消息时,她的内心不免焦虑。但所幸,她能迅速利用所学知识进行自我调整,用科学的态度面对疫情。“疫情当下会有焦虑,这是人之常情。疫情虽然严重,我们总有办法战胜它。”她分享当时的心情。

不仅张斯宇,全中心的所有师生都积极投入到这场“火线”组队的工作中来。

“我们当时并没有想太多,大家都想尽一份力,能做点什么就做点什么。”现在回忆起团队组建过程,刘祥辉不无感慨

两大“法宝”

根据工作方案,线上咨询和心理微课是此次援助的两大“法宝”。

线上心理咨询提供一对一心理援助服务,每次咨询时间为30到60分钟。

尽管已经开展心理咨询工作多年,但开放线上咨询对心理中心而言还是第一次。

“和之前的线下咨询相比,我们并不确定线上咨询最终效果如何,而且当时来访者的情况也不明确,我们是‘摸着石头过河’。”刘祥辉不无担心。为确保中心线上咨询工作平稳推进,在线上咨询刚开通的第一阶段,雷秀雅、吴宝沛等经验丰富的13位咨询师主动承担起全部咨询任务。除白天咨询工作外,雷秀雅还每天利用晚上的时间整理当天的咨询情况和相关数据,定期与其他咨询师进行技巧与经验交流,并开展督导工作。

随着咨询案例的增加,团队的经验也越来越丰富,收到了更多的正向反馈。“咨询对我有些启发”“让我有了很多收获,有了力量”“我发现可以跟他们交谈了”……咨询者的反馈让整个团队倍受鼓舞。

“我们一线的咨询师都很有经验,表现也都很不错。”雷秀雅信心满满。

而生活在疫情“旋涡”中心的人们也给雷秀雅带来深刻的感动。

这份感动源自于她的一名在武汉的学生。这位学生的母亲不幸感染了新冠肺炎,奶奶也是疑似感染者。从疫情爆发开始,雷秀雅就一直和她保持联系。后来得知她的奶奶不幸去世,雷秀雅放心不下,就给她打了通电话。

“孩子一直跟我说‘老师你放心好了,我很好,我能够照顾好自己,照顾好家人’,但她的处境其实很艰难。我就跟孩子说‘你要是哭,你想流眼泪,你就可以流’。后来孩子的那种哽咽,那种克制,真的很让人感动。”雷秀雅感慨道。

雷秀雅觉得,经历这一“疫”对咨询师而言也是一种成长,对学院和中心更是团队协作的考验。在咨询过程中,也会碰到心理危机需要紧急干预,在危机组成员朱嘉慧看来:“虽然是线上危机干预同样需要家庭、学院和中心的共同协作努力才能保证危机干预效果。”期间共干预心理危机6起。

此次心理援助的另一大“法宝”——心理微课项目则是心理中心的“金牌”项目。依托由北京市教育工会委托我校承办的北京市教育工会心理咨询中心,我校的心理微课在北京多个院校、集团、社区等有着广泛的影响力。

为有效疏导民众情绪,从心理层面帮助广大师生恢复健康正常的生活状态,心理中心计划以“一天一微课”的形式开设《非常时期如何安顿身心》《公共卫生事件下的疑病症》等相关课程14讲,心理系十几位老师参与其中。没想到第一期推出之后,受众反响强烈,多个社区、街道、教育机构、社会媒体等纷纷跟进。

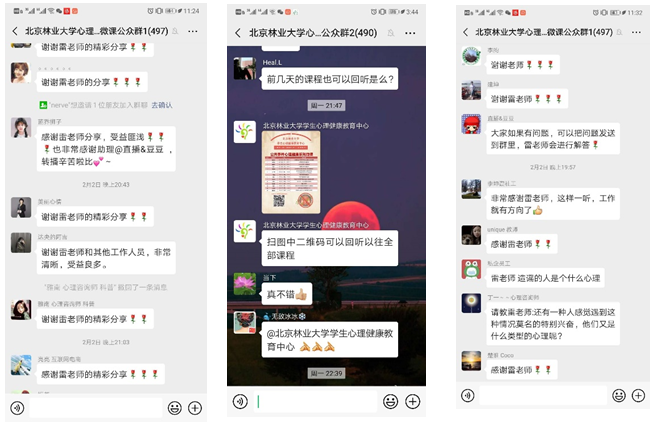

目前,台盟北京市委和台盟湖北省委,北京市教育工会,爱学习教育集团及高思教育等机构已联系我校学生心理健康教育中心开展微课合作。截至2月6日,中心共建立微课微信群34个,共计7616人同时在线收听微课。

开篇提到《疫情中公众关注的心理问题及其应对》正是此系列微课的第一讲,也是雷秀雅专门针对公众需求专门准备的。

“在整个公共危机事件中,人的反应和疫情、个人个性是高度关联的。开设这一课的目的是想让民众对自己的反应有较为准确的评估和清晰的认识,把握和控制自己的心理发展状态。”雷秀雅道出设计这堂课的初衷。

截至2月20日,14讲微课已全部结束,用户可在微信微课分享平台、央视网等平台观看回放,相关文字内容也已上传到“北林心委会”公众号。

“我刚回听了吴老师的课,讲的很好,准备继续听别的老师的。前期的组织协调,后期的加工制作,你们的工作做得很到位了,谢谢北林,为北林心理点赞!”北京教育科学研究院白玉萍如是说。

“第一次听智辉的课,逻辑清晰,通俗易懂,非常赞,好评如潮。”教师王晓旭反馈道。

“感谢各位老师和工作人员,非常清晰,受益良多”“学习到蛮多关于网络谣言知识,谢谢金老师耐心讲解”“下午完整听了一遍,讲得深入浅出,接地气”……

源源不断的正向反馈,让心理中心的老师们感到欣慰。很多老师主动把微课链接和回放地址发到朋友圈,希望帮助到更多人。

“法宝”背后

提到这次微课的文字转录工作,聂宁最有发言权。她是这次援助工作微课组的组长,前期筹划、后期整理等正是她和团队的重要工作内容。

聂宁清晰地记得,接到这项工作的时间正是大年初二晚上。

“那时感觉到似乎自己也能为这次疫情做点什么,贡献微薄之力。”回忆起接到任务时的心情,聂宁说道。

由于在假期,大家只能借助线上开展工作。聂宁与对接小组各个成员都未曾谋面。为了第一时间建立起良好的合作团队,她多次召开线上工作会议,及时了解大家的情况,“深夜在线”对她来说成了家常便饭。

安排好一节心理微课,需要经过与授课老师沟通、协调确认时间、培训直播操作、审核微课内容等多项过程。

聂宁是中心的新教工,入职刚过半年,对心理系的老师和微课各项工作都不甚熟悉。原本这个熟悉的过程可能还要持续一段时间,如今被“火线”缩短了。

公众的反馈让聂宁对心理工作的意义和“心理工作者”这个词有了更深的认识。“心理健康微课为大家在疫情期间调适心理、正常健康生活提供帮助,公众的反馈是对工作效果与意义最好的彰显,”她说,“今后我们要根据大家的反馈与建议,完善微课开展各项工作,提供更好的服务。”

如果坐在一起分享,那么聂宁的团队工作经历肯定让宣传组组长刘腾有“於我心有戚戚焉”的感慨。

刘腾是心理中心“2+2”工作人员。和聂宁相似,她同样需要在短时间内和组员建立良好的合作关系与默契,需要多次召开线上会议,常常讨论问题直到深夜……

但不同的是,宣传更是一项“长线”工作,尤其在“战”时。策划选题、微信排版、内容对接……每一项工作她都不厌其烦地审核把关,直到合格为止。

“内容简明扼要,覆盖面很细致,对我很有帮助”“学校的应对能力,让我感觉很安心,同时作为湖北省的学生,更感觉到希望与温暖”……看到这些反馈,刘腾更感受到这份工作的意义。

同时,为更好地帮助我校学生适应“宅”家生活及学习,由宣传组领头,中心创造性地开展了“安心宅”线上活动,每天在小程序中“打卡”,与其他同学分享居家生活。

“很有意义,让在家的日子也更加丰富有趣”“看了大家的生活都很丰富,也找到自己想做的事情”“可以让我们忽略生活中的不美好,寻找到小确幸”……参与“安心宅”线上活动的同学表示,将持续坚持打卡。

“让宅在家的学生放松身心,感受不一样的温暖是这个活动最大的目的。”刘腾介绍道。

截止至2月23日,“安心宅”线上打卡共1390人参与,总计打卡1217人,活动至今累计打卡6629次。

“希望我们的工作能保障我校心理工作服务到更多需要的人,能为抗击疫情尽一份力量。”刘腾说。

多重身份,多重压力

事实上,为保证工作效率和质量,此次援助的一线咨询师全部由经验丰富的成员担任。他们既要在线为咨询者提供援助,又要承担预约登记、课程整理、数据分析等多项任务,很多专职教师还需要斟酌选题、准备线上微课…

多重身份,多重压力。其实,中心的研究生也是如此。

参与各工作组的心理系研究生部分正处于毕业年级,写论文、找工作等来自学业和就业等方面的“多重”压力正向他们袭来。

白灵娜正是这样一个生活在“多重”压力下的应届毕业生。面对疫情,她也曾像所有的应届毕业生一样,为论文和工作实习而苦恼;现在,她正尝试从中走出。

“在这场突如其来的疫情中,受疫情的其实不仅仅是身体、各种被打乱的计划,更多的是内心产生的恐惧、焦虑等应激情绪以及在爆发式信息当中产生的各种复杂的情绪波动。”白灵娜慢慢意识到。

在一次次和自己的对话中,她学会慢慢接纳内心的不安定,并与它们和平相处。

莫坤钰则是另一类生活在“多重”压力下的研究生。作为宣传组内唯一一名非全日制成员,他不仅要协调好自己在家远程办公的时间,还要保证疫情期间心理服务宣传工作及时开展

希望能够帮助在这次疫情中受到影响的同学、老师恢复良好心态,建立稳固的心理防线,相信我们一定能打赢这场防疫攻坚战!”他说。

对团队中的其他学生成员而言,他们也都因在“儿女”“朋友”“亲人”等身份的来回游走而陷入各类“旋涡”中。

比如,张海丹、王姬等学生自己或亲友身处疫情严重区,情绪较为焦虑,还要分担家中的压力,照顾家人情绪;杨静同学在工作期间出现水痘……但所幸,他们都所积极地调整状态,合理安排时间,也通过学习微课、锻炼身体、操持家务等方式适应宅家生活、平复情绪,更好地投入到工作中。

“看着全国人民和一线的医护人员在为对抗疫情而努力,我也很想为这次疫情做些什么,可能只能起那微乎其微的作用,但每天工作的时候是我一天最开心的时候,因为我也可以为这个社会贡献那一点点心理学人的力量!”微课组成员杨婷婷说道。

而这,相信也是所有心理中心师生的共同想法。