咨询电话:

咨询电话:400-0815-589

欢迎来到继续教育培训网院校库!

继续教育培训网首页近日,我校陈曦教授及其国际合作团队在天体脉泽与大质量恒星形成研究方向取得重要突破,论文于北京时间2020年7月14日在线发表于《Nature Astronomy》(自然-天文学)。该期刊是英国著名杂志《Nature》(自然)于2017年创立的自然科学类子刊,2019年SCI影响因子11.518,是天文学领域国际权威学术期刊。

大质量恒星(超过8倍太阳质量)如何形成是现代天体物理的重要研究课题。大质量恒星在宇宙演化中扮演着极其重要的角色,其快速演化过程中伴生的星际介质反馈及元素核合成过程,推动了其所在星团、甚至整个星系结构与化学的演化。然而,大质量恒星的诞生和早期阶段的演化仍然鲜为人。

微波和毫米波的分子脉泽是一种类似于光学激光的辐射,天文观测发现它们通常在大质量恒星形成区出现,这些脉泽来自典型大小在几到几十个天文单位的气体团块,其亮温度远高于热气体,是研究大质量年轻星周围(1000天文单位)范围内气体运动和星际介质性质等的有效探针。

由我校陈曦教授领导的国际研究团队利用上海天马65米射电望远镜首次在一颗正处于6.7GHz甲醇脉泽闪耀阶段的大质量年轻恒星天体(G358.93-0.03)中发现了3种新分子脉泽(HDO、HNCO和13CH3OH)。随后的甚大阵(VLA)高分辨率观测证实了它们的脉泽辐射属性,同时VLA观测获得的这三种新脉泽的高精度(约10 天文单位)空间分布,清晰地描绘了由盘的碎裂而形成的旋臂吸积流结构。

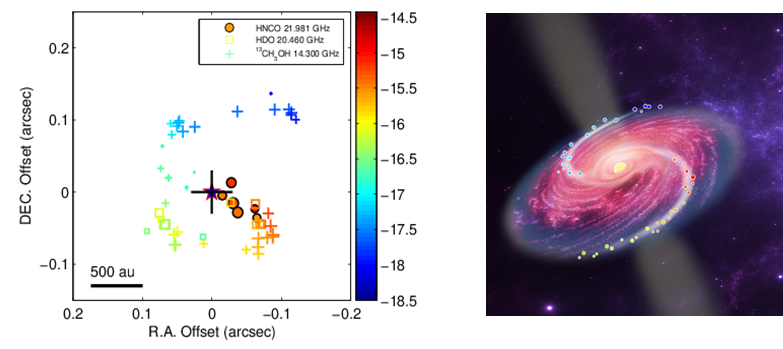

图1:左图)三种新分子脉泽的空间分布(au代表天文单位,1个天文单位是地球到太阳的平均距离)。右图)大质量年轻恒星天体星周引力不稳定盘碎裂引起的旋臂吸积流的示意图,新分子脉泽(由彩色圆点表示)示踪了两个吸积流旋臂。

天马望远镜对这些新脉泽辐射流量的监测发现,它们具有异常快速的光变,在1个月时间内经历了从爆发到极大再到最后消失的过程,说明这可能是引力不稳定星周盘碎裂引起的间歇吸积现象。该现象会导致年轻恒星的光度迅速上升,从而能有效地激发出强的、以前没有探测到的新的脉泽辐射。

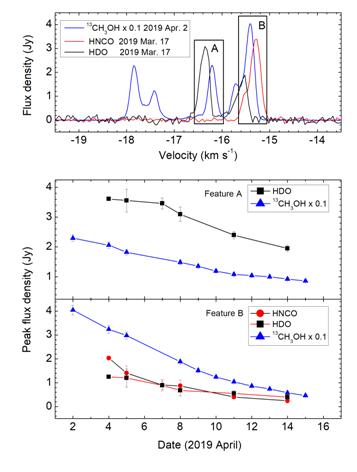

图2:天马望远镜监测获得的HDO,HNCO 和13CH3OH

三种脉泽成分的峰值流量随时间的变化。这些脉泽成分辐射都展现了明显且快速的衰减现象,支持了大质量恒星形成的间歇吸积现象。

有意思的是,无论是旋臂吸积流结构还是脉泽光度爆发现象都被认为是与大质量年轻恒星天体盘的引力不稳定性有关联,但该项工作是首次从观测上将这两种现象在同一个目标(G358.93-0.03)上有机地结合在一起,从多角度证实了大质量恒星形成的间歇吸积现象。此外,它还表明,盘调制的间歇吸积可以被认为是小质量恒星到高质量恒星形成的共同机制。

此项研究工作由广州大学、中科院上海天文台、中科院国家天文台、南京大学,以及来自俄罗斯、英国、澳大利亚、南非、加拿大、荷兰、美国、日本、德国等多家研究机构的国际研究团队合作完成。广州大学为第一作者、通讯作者单位且为第一完成单位。本研究工作得到国家基金委重大项目、广东省“珠江学者”特聘教授人才计划、广东省高校天文观测与技术重点实验室、广州市天文观测与技术重点实验室等的大力资助和支持。

(供稿:物理与材料科学学院)