咨询电话:

咨询电话:400-0815-589

欢迎来到继续教育培训网院校库!

继续教育培训网首页近日,化学化工学院张晓兵教授团队的科研成果“A de novo strategy to develop NIR precipitating fluorochrome for long-term in situ cell membrane bioimaging”在PNAS (美国科学院院刊)上发表(网址:https://doi.org/10.1073/pnas.2018033118)。张晓兵教授为通讯作者,化学化工学院博士生李珂为第一作者。该工作得到中国科学院院士谭蔚泓的悉心指导,并得到国家自然科学基金重大项目(21890744)及科技部国家重点研发计划(2019YFA0210100)等项目的资助。

近日,化学化工学院张晓兵教授团队的科研成果“A de novo strategy to develop NIR precipitating fluorochrome for long-term in situ cell membrane bioimaging”在PNAS (美国科学院院刊)上发表(网址:https://doi.org/10.1073/pnas.2018033118)。张晓兵教授为通讯作者,化学化工学院博士生李珂为第一作者。该工作得到中国科学院院士谭蔚泓的悉心指导,并得到国家自然科学基金重大项目(21890744)及科技部国家重点研发计划(2019YFA0210100)等项目的资助。

论文发表网页截图

细胞膜上相关生物分子的精准成像分析对于基础生物学研究和疾病的临床诊断治疗有着重要意义。然而,细胞膜的亲水亲脂性和高流动性导致传统的细胞膜荧光探针很容易从膜表面扩散到细胞质中,因此难以实现细胞膜上目标分子的长时间原位成像。

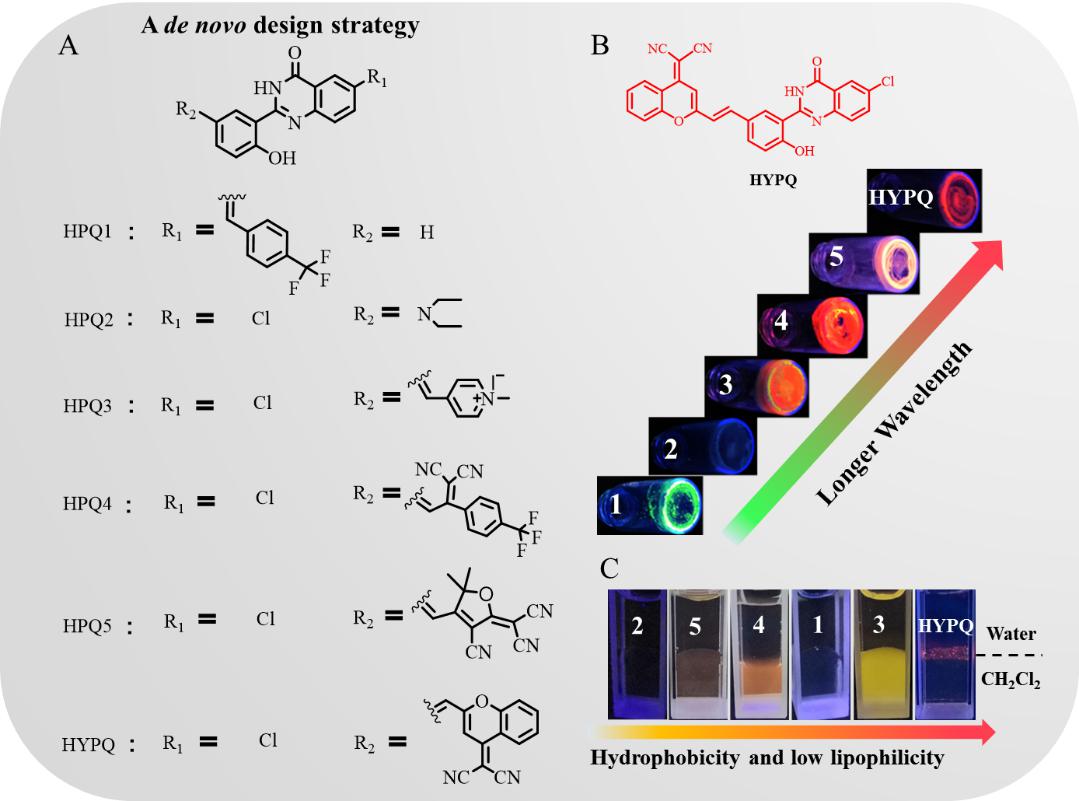

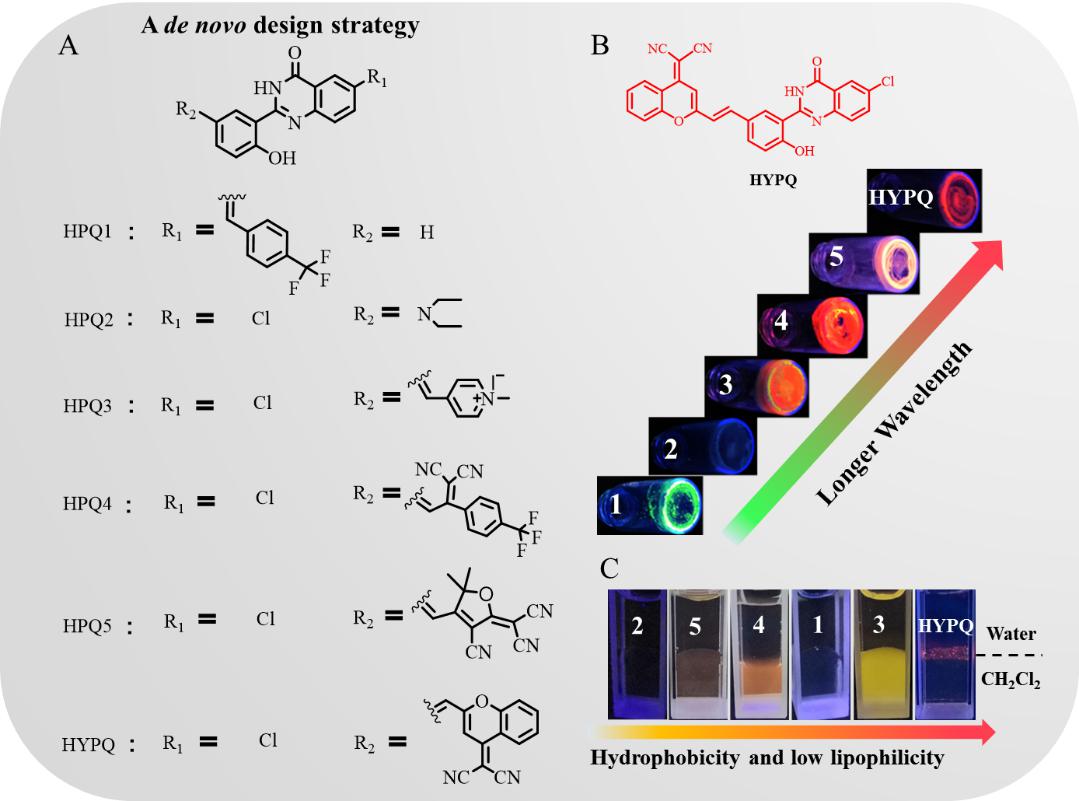

近红外、强疏水性和弱脂溶性固态发光染料的筛选

张晓兵教授团队从传统的固态发光染料HPQ出发,通过设计加筛选策略开发出了一种强疏水性、弱脂溶性的近红外固态发光染料HYPQ。并以细胞膜上的谷氨酰转肽酶(GGT)为模型,在该染料基础上构建了GGT特异性识别激活的抗扩散探针HYPQG,成功实现活细胞膜上GGT的原位成像分析。基于固态发光染料HYPQ的优异抗扩散特性,成功实现了细胞膜上生物分子长达6小时的原位成像。

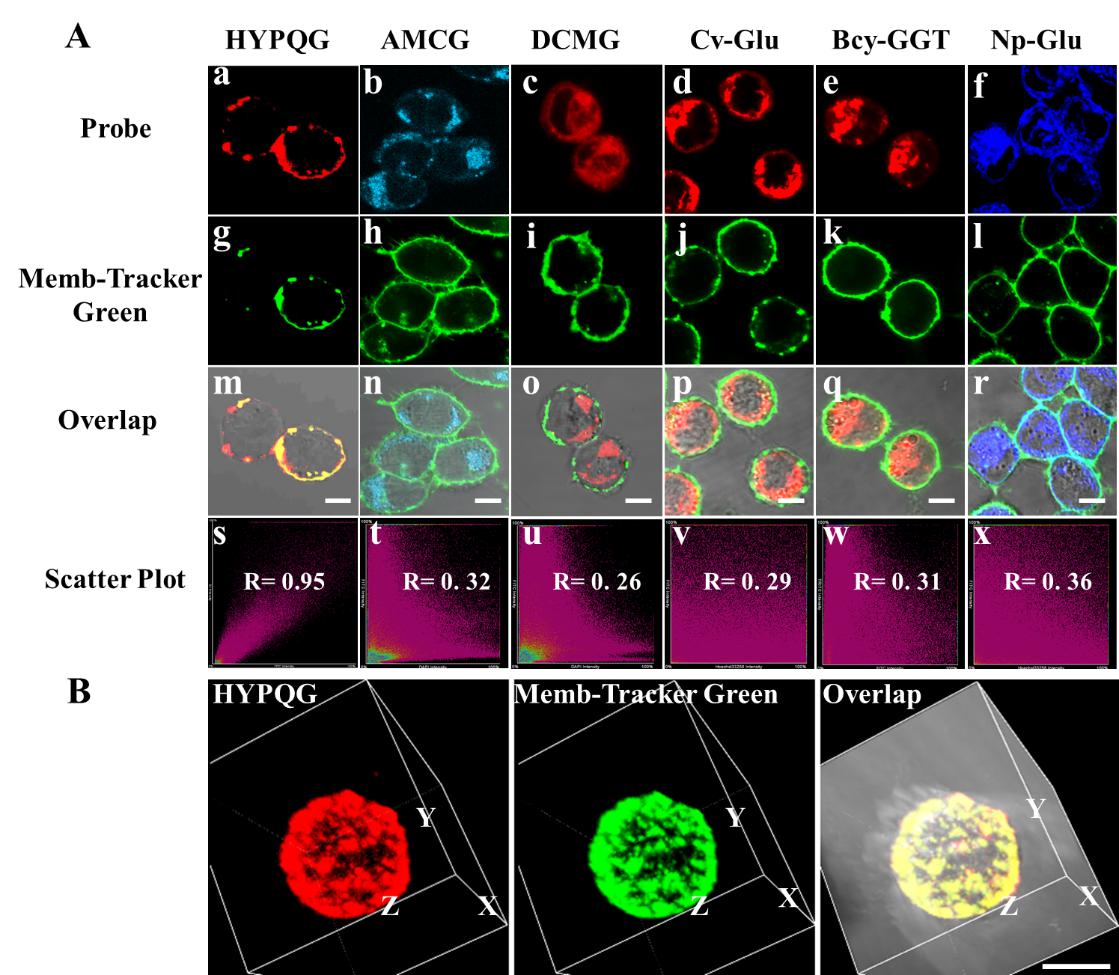

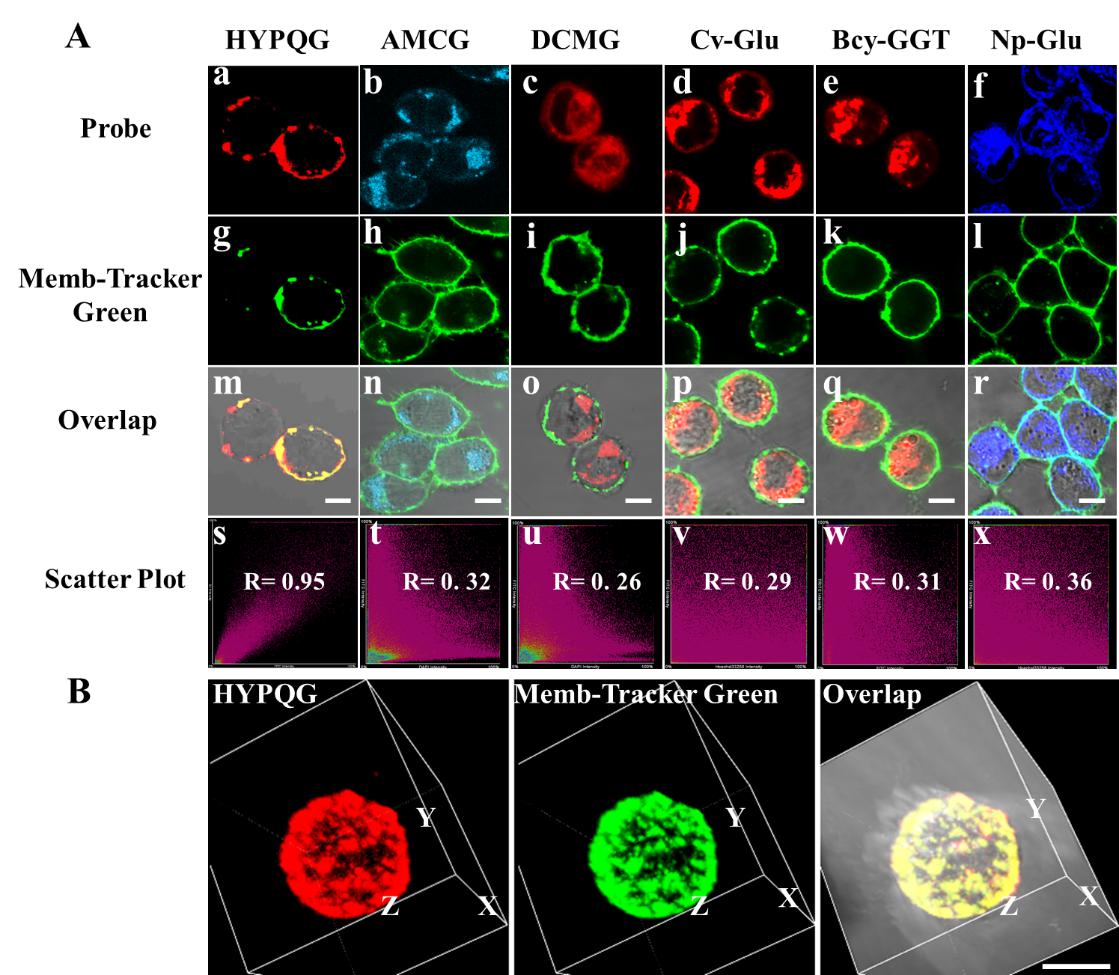

不同探针对于细胞膜上GGT的共定位成像实验

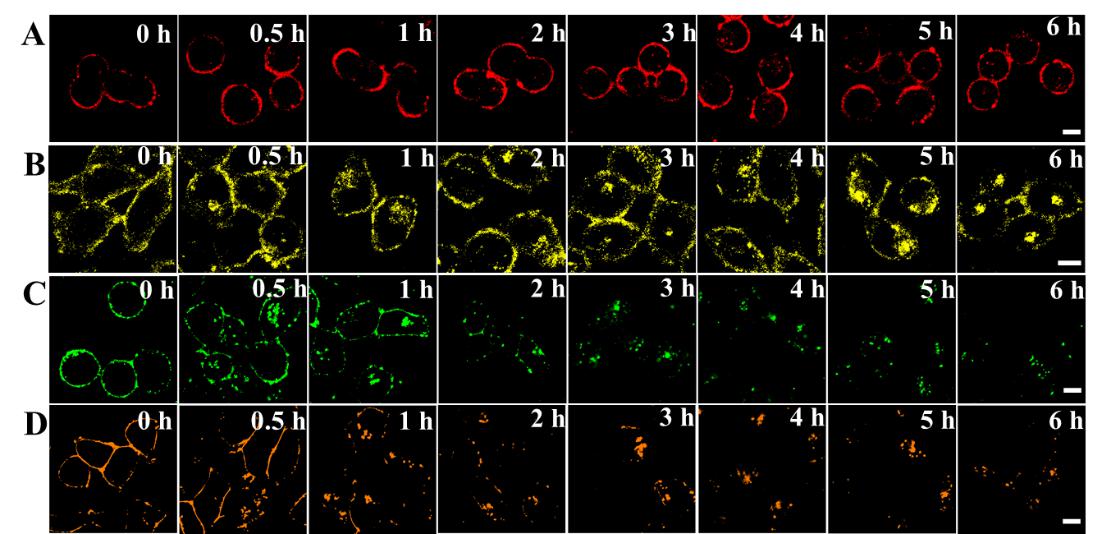

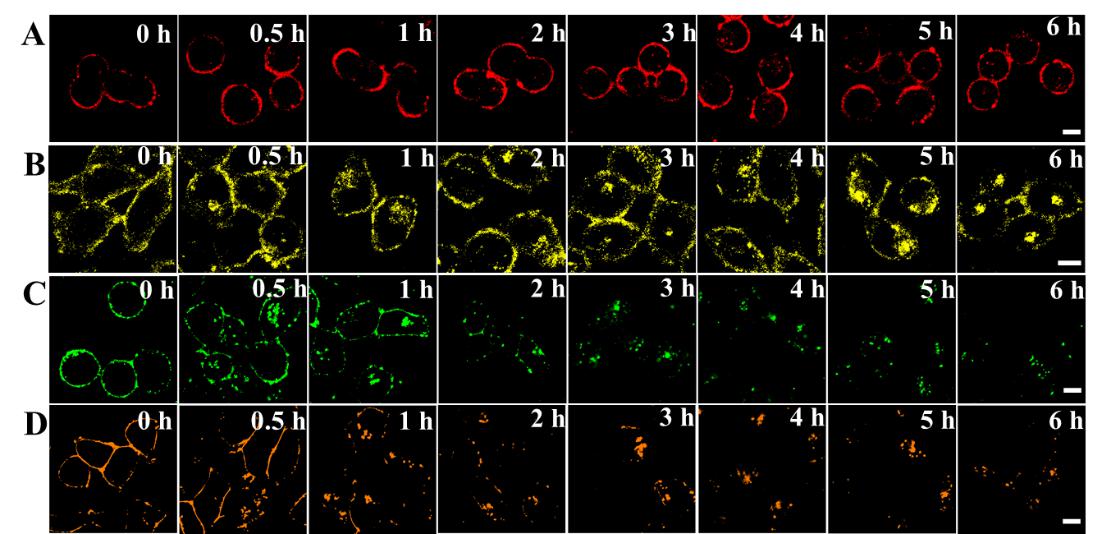

不同探针的细胞膜长时间成像实验(其中A为HYPQG)

进一步研究发现抗扩散探针HYPQG可以实现肿瘤区域的长时间原位成像,表明该探针在生物医学基础研究和肿瘤成像与精准治疗领域具有很好的应用前景。

来源:化工院a

记者、责任编辑:周丹

论文发表网页截图

细胞膜上相关生物分子的精准成像分析对于基础生物学研究和疾病的临床诊断治疗有着重要意义。然而,细胞膜的亲水亲脂性和高流动性导致传统的细胞膜荧光探针很容易从膜表面扩散到细胞质中,因此难以实现细胞膜上目标分子的长时间原位成像。

近红外、强疏水性和弱脂溶性固态发光染料的筛选

张晓兵教授团队从传统的固态发光染料HPQ出发,通过设计加筛选策略开发出了一种强疏水性、弱脂溶性的近红外固态发光染料HYPQ。并以细胞膜上的谷氨酰转肽酶(GGT)为模型,在该染料基础上构建了GGT特异性识别激活的抗扩散探针HYPQG,成功实现活细胞膜上GGT的原位成像分析。基于固态发光染料HYPQ的优异抗扩散特性,成功实现了细胞膜上生物分子长达6小时的原位成像。

不同探针对于细胞膜上GGT的共定位成像实验

不同探针的细胞膜长时间成像实验(其中A为HYPQG)

进一步研究发现抗扩散探针HYPQG可以实现肿瘤区域的长时间原位成像,表明该探针在生物医学基础研究和肿瘤成像与精准治疗领域具有很好的应用前景。

来源:化工院

记者、责任编辑:周丹