华南农业大学继续教育培训

咨询电话:

咨询电话:400-0815-589

欢迎来到继续教育培训网院校库!

继续教育培训网首页 咨询电话:

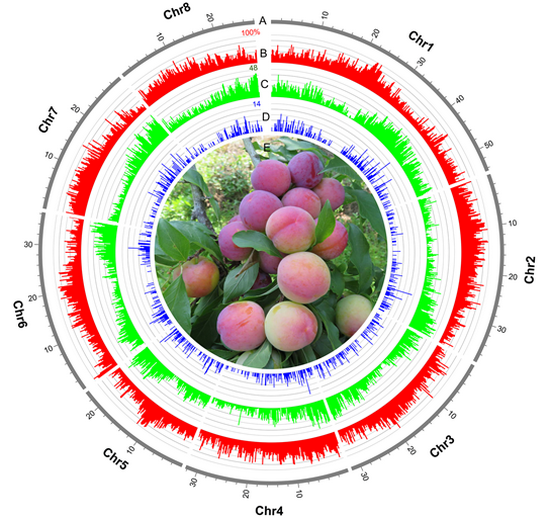

咨询电话:近日,我校园艺学院何业华教授带领的李种质资源与遗传育种研究团队首次正式发布了染色体级别的高质量中国李基因组图谱,并以“The chromosome-level draft genome of a diploid plum (Prunus salicina)”为题于2020年12月10日在Gigascience杂志上公开发表了相关研究成果。

李是我国栽培历史最为悠久的古老果树之一,世界上共有19-40个李种,其中有些是种间杂交种,存在着其他果树所没有的更为丰富的多样性。李基因组信息的缺乏,严重阻碍了优异李种质资源的发掘利用及李重要性状形成的机理解析与遗传改良工作。研究团队综合利用PacBio和Illumina测序及Hi-C技术,组装出的中国李基因组大小约284.2 Mb,其中274.4Mb的序列被锚定在8条染色体上,scaffold N50 为32.3Mb,contig N50为1.8Mb,BUSCO分析结果为95.70%。重复序列占基因组的比例为48.3%,共注释了23931个蛋白编码基因。根据单拷贝基因的系统发育和分化时间估算,发现中国李与梅和杏的亲缘关系最近,与它们的最近共同祖先在大约9.05百万年前分开。

基因家族扩张与收缩分析发现,一个控制木聚糖生物合成的DUF579基因家族,在中国李中存在显著的扩张,这与李相比其他核果有着更多木聚糖类化合物积累的特点相符合,从而为李属植物中木聚糖类化合物的代谢调控研究提供了新的思路与方向。此外,广泛参与植物生长发育各项过程的FRS基因家族在中国李中也被发现有显著的扩张,这可能与中国李广泛的适应性有一定的关联。

华南地区是我国的主要李产区,李在此形成了一个独特的华南李品种群,具有需冷量少、成熟季节早等特点。华南农业大学李研究团队多年来坚持李种质资源的收集保存与评价鉴定工作,先后主持选育了‘从早1号早李’、‘云开1号三华李’等7个优质、丰产、抗逆性强的优良李新品种,研发了一整套华南地区特有的优质丰产配套栽培技术。本研究所使用的测序材料为在华南地区广泛栽培的、需冷量在已知中国李种质中最低的李品种‘三月李’,其基因组图谱的完成,为李属植物需冷量等重要农艺性状的遗传改良和新品种的培育奠定了重要的基础。目前,团队测得的中国李全部基因组数据已分别上传至GigaDB、NCBI、GDR及Figshare等多个公共数据库,并已开放所有权限,供全球科研及育种人员共享使用。

我校园艺学院的何业华教授为该论文的通讯作者,我校园艺学院的刘朝阳博士和中国科学院华南植物园的冯超博士为论文的共同第一作者。本研究受到广州市科技发展创新重点项目(201704020021)和广东省现代农业产业技术体系项目的共同支持。