咨询电话:

咨询电话:4000966658

欢迎来到继续教育培训网院校库!

继续教育培训网首页4月29日,由暨南大学党委宣传部、文化素质教育办公室主办的第344期“百年暨南文化素质教育讲堂”在石牌校区校友楼四楼会议厅举行。中国科学家研究员、博士研究生导师、极地考察专家刘小汉以“中国科学家的南极梦:过去、现在与未来”为题,介绍了南极的自然环境,讲述了中国南极考察队在南极的生活以及考察的成果。讲座由暨南大学理工学院、国际学院教授张森文主持。

(讲座现场)

中国人的“南极梦”

南极位于地球的最南端,是一片冰封的大陆,也是一块亟待开发的宝地。但是南极考察的条件异常艰苦,寒冷、干燥、暴风雪,还有长达三个月的极昼和三个月的极夜,这对南极科考队来说是一个很大的挑战。刘小汉坦言,上山下乡时曾在西藏待过4年,自认吃过很多苦,但生命中最苦的一段时间却是参与长城站建设。

刘小汉介绍道,1984年中国南极考察队第一次出发去南极科考时,由于没有破冰船和抗冰船,必须赶在南极夏天结束前完成建站并撤离。所以,每天都需要高强度的体力劳动,平均一天睡四五个小时。但吃得很简单,缺乏营养;睡袋外面结上厚厚的冰,寒冷刺骨。所有参与科考的队员都做好了回不去的准备,都签下了“生死状”。1985年2月,长城站落成。除去登陆后卸货的20天,长城站建设时间只用了20天。

“南极综合症”与中国WiFi

刘小汉介绍,经过30多年的发展,我国的南极事业从无到有,由小到大,各个领域都取得了比较好的成绩。南极科考的水平持续提升,同时在国际南极科考的地位提高,也与其他国家的科考队有着良好的交流与合作。

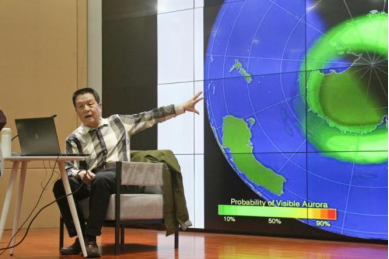

(刘小汉介绍南极的自然气候)

刘小汉以“南极综合症”为例,从侧面论证了中国南极科考队的物质条件的提升。由于南极科考队员的娱乐活动有限,需要在南极“过冬”的科考人员很可能会得“南极综合症”。刘小汉指出,“南极综合症”一方面表现出抑郁症的症状,另一方面又会易怒暴躁。这个问题困扰着全世界所有的南极科考队员。后来,中国在南极建了基站,中国的南极科考队员可以使用WiFi,连上网络后可以看视频、和家人视频通话等等,南极综合症就“不治而愈”了。周边其他国家的科考队员与中国科考队员的互动较多,还会来中国的科考站“蹭网”。

“南极梦”照进人们的日常

刘小汉将国际南极考察研究热点分为环境科学问题、资源科学问题、基础科学问题三个方面,介绍了我国往后的研究方向和重点。南极科考未来的目标就是,要更好地了解南极的情况,试着去开发一些可以被我们利用的资源。刘小汉以南极磷虾举例,它们在南极有非常惊人的藏量,营养价值非常高。中国南极考察队在阿蒙森海东区实施多学科综合调查,初步发现阿蒙森海东侧的彼得一世岛周边可能存在磷虾繁殖地,这为未来磷虾养殖提供了线索。刘小汉打趣道:“南极磷虾说不定会在不久的未来登上大众的餐桌呢。”

(现场师生专注聆听)

讲座结束后,同学们踊跃提问。有同学询问申请参加中国的南极科学考察的方式,对此,刘小汉回答道,第一个方法是直接向在南极开展项目的科学家询问是否可以加入他的团队,以科学研究的方式完成南极之旅。第二个办法是在国家海洋局极地考察办公室的网站上直接报名,南极考察站的许多后勤及服务人员就是通过这一方式遴选出来的。刘小汉指出,以前南极考察的条件很艰苦,但现在中国南极考察的条件已经越来越好,为很多外国考察队所羡慕,同学们要好好学习,争取为国家极地考察事业贡献智慧和力量。

上一篇:银联数据折射消费新亮点