咨询电话:

咨询电话:400-0815-589

欢迎来到继续教育培训网院校库!

继续教育培训网首页自学校实行封闭化管理以来,全校师生医务员工干事创业的热情并未因此消减,大家潜心开展教学与科研的脚步不曾停歇,学校事业发展蹄疾步稳。教师在课堂变身“魔术师”,将枯燥的课程讲得引人入胜;导师克服种种困难带研究生进行科技攻关。学习、科研之余,老师们多种方式引导同学们放松心情、消除焦虑;同学们走在阳光里,强健体魄、愉悦身心……时空割不断师者默默奉献、诲人不倦的深情;距离挡不住科研工作者勇攀高峰、攻坚克难的决心;网络屏蔽不了学生敏而好学、追求卓越的信心。全校师生勠力同心,在时代大考面前,行稳致远,落实立德树人根本任务,践行“为党育人、为国育贤”初心使命,持之以恒推动教学、科研、学术等方面的工作走深、走细、走实,奋力书写着山大人的责任担当,在量的累加提升中推动学校整体发展实现质的飞跃。

踏实做科研

为确保疫情防控期间科研工作“规范有序、高标准、不松劲”的开展,学校定期组织一校三地科研工作管理会议,加强谋划,细化任务。同时根据科研政策的调整,及时组织专题学习,加强与政府部门的战略精准对接和学校科研组织落实的力度。学校按照线上、线下双服务的原则,强化校内校外协同,统筹做好疫情防控和日常科研管理工作,努力做到“屏”对“屏”,“键”对“键”,更做到“心”贴“心”,“情”连“情”,展现山大科研工作的速度、力度与温度。

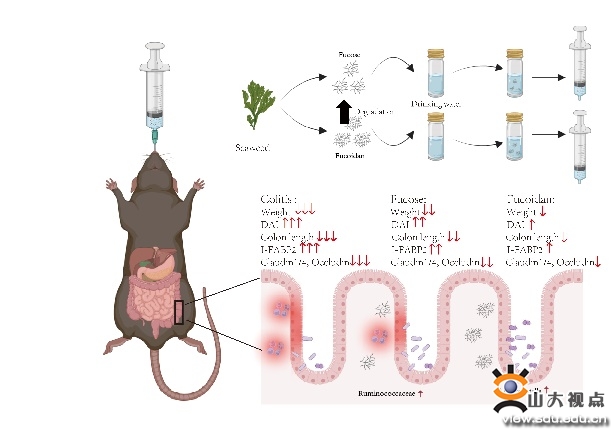

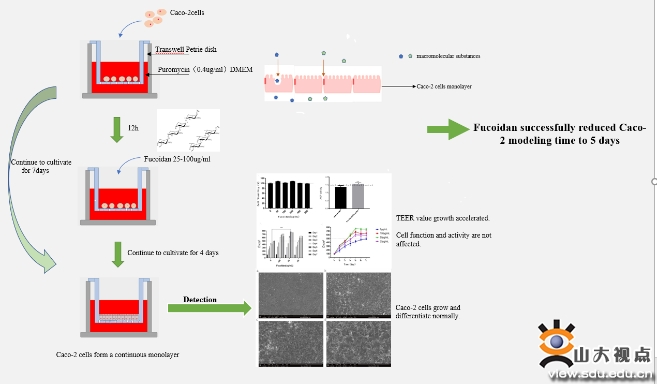

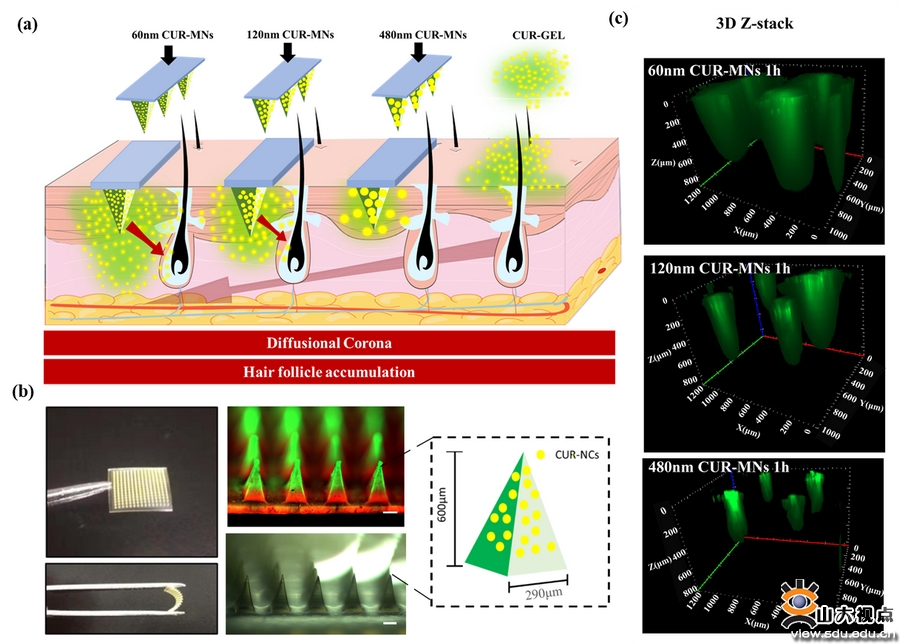

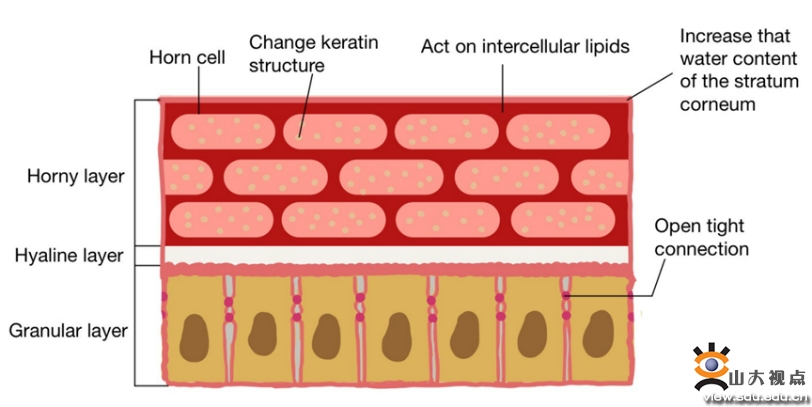

Pharmaceuticals期刊聚焦报道海洋学院团队成果。3月份以来,海洋学院陈景帝教授团队相关教师利用居家办公、远程交流等形式专注于学术研究,先后有3篇论文被Pharmaceuticals期刊发表或录用。宋淑亮课题组致力于来源于海洋藻类的岩藻聚糖硫酸酯和岩藻糖的研究。相关研究结果分别以“Fucoidan Is Not Completely Dependent on Degradation to Fucose to Relieve Ulcerative Colitis”“Application of Fucoidan in Caco-2 model establishment”为题发表。苗晓庆课题组针对皮肤角质层的屏障及真皮层致密的细胞外基质(ECM)屏障阻碍难溶性药物透皮给药,探究了粒径对纳米颗粒ECM穿透性能的影响。相关研究结果以“Particle Size Effect of Curcumin Nanocrystals on Transdermal and Transfollicular Penetration by Hyaluronic Acid Dissolving Microneedle Delivery”为题发表。此外,陆榕课题组以“Mechanism and application of chitosan and its derivatives in promoting permeation in transdermal drug delivery system a review”为题的论文将修改后录用。

4月8日,全国哲学社会科学工作办公室公布了研究阐释党的十九届六中全会精神国家社科基金重大项目立项名单,共立项130项课题,其中,学校申报的5项课题获得立项,立项数并列全国高校第3位。具体包括:以山东大学人文社会科学青岛研究院院长方雷教授为首席专家的“百年来党加强基层政治建设的实践与经验研究”;以山东大学马克思主义学院、马克思主义理论研究中心副主任徐艳玲教授为首席专家的“中国共产党百年奋斗中坚持胸怀天下经验研究”项目;以山东大学当代社会主义研究所副所长蒋锐教授为首席专家的“中国共产党百年奋斗中坚持统一战线经验研究”;以山东大学政治学与公共管理学院、全球治理与国际组织研究中心主任秦亚青教授为首席专家的“中国参与全球治理中的软权力建设研究”;以山东大学新闻传播学院、新闻系主任俞凡教授为首席专家的“新民主主义革命时期中国共产党宣传动员工作史研究”。

近日,历史文化学院顾銮斋教授撰写的“中国史学话语体系建构中的‘西方中心论’问题”和屈宁副教授撰写的“再论明末清初史学思想的嬗变”在《史学理论研究》2022年第2期同时发表。

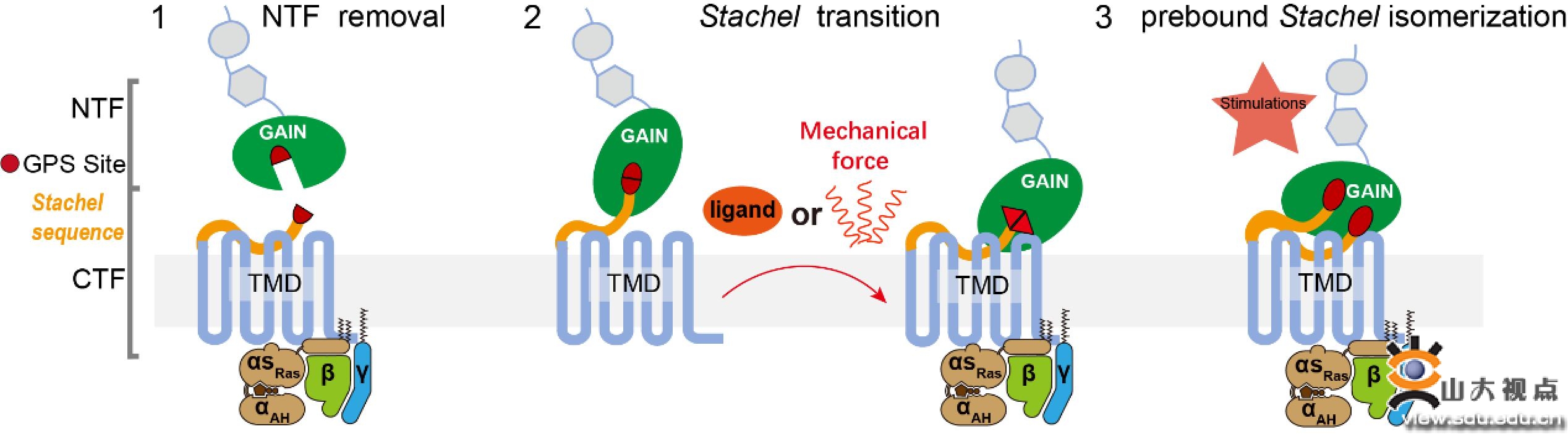

4月13日,基础医学院孙金鹏和于晓教授团队在Nature杂志分别以 “Structural basis for the tethered peptide activation of adhesion GPCRs”和“Tethered peptide activation mechanism of the adhesion GPCR ADGRG2 and ADGRG4”为题,背靠背发表两篇关于粘附类G蛋白偶联受体(adhesion GPCR,aGPCR)的研究成果,阐明aGPCR自激活及对机械力感知的机制,提出aGPCR激活的“手指模型”并创新性构思出通用多肽配体拮抗剂的开发方案。

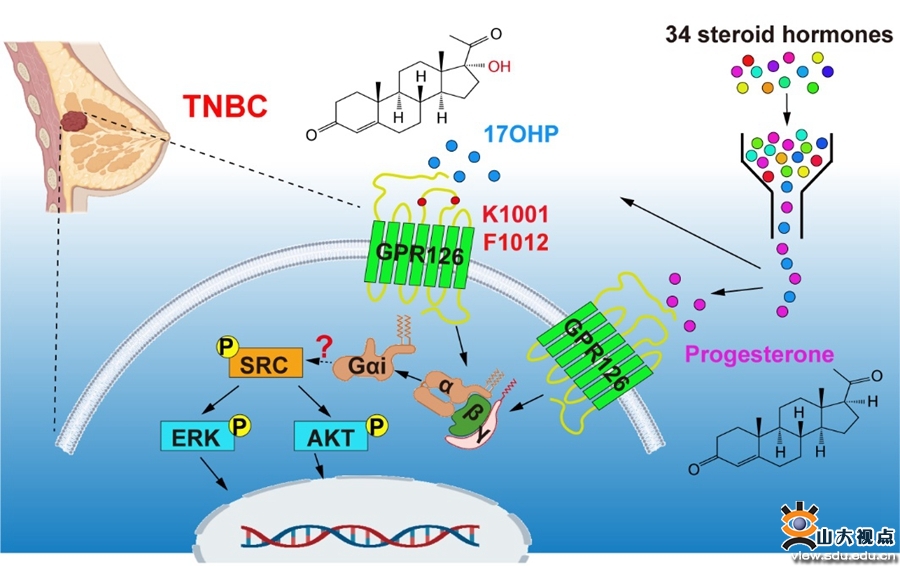

此外,孙金鹏、于晓教授团队还在孕酮膜受体领域取得新进展。相关研究成果以“Progesterone activates GPR126 to promote breast cancer development via the Gi pathway”为题,发表在美国国家科学院院刊PNAS杂志(中科院JCR期刊一区,5年IF = 12.291)上。本课题由基础医学院孙金鹏教授和于晓教授团队联合完成,孙金鹏教授,于晓教授,学院张鹏举教授和肖鹏教授为共同通讯作者,基础医学院博士后安文涛,博士研究生林慧、马丽娟为共同第一作者。

同样在医学领域,陈子江院士团队胚胎植入前遗传学检测(PGT-A)临床研究成果引发国际持续讨论。陈子江院士团队日前在《新英格兰医学杂志》发表的临床研究成果“胚胎植入前非整倍体遗传学检测对累积活产率的影响(Live birth with or without preimplantation genetic testing for aneuploidy)”,在国际上引发了对胚胎植入前非整倍体筛查(PGT-A)技术有效性和安全性的持续关注和广泛讨论。近日,美国国立卫生研究院生殖生物学和医学科主任、美国生殖医学学会前任主席Alan H. DeCherney教授和该成果完成团队针对本研究主要结局指标(累积活产率)、人群选择、嵌合体移植以及PGT-A适用范围等方面进行了深入交流和讨论,讨论内容发表在《新英格兰医学杂志》上。

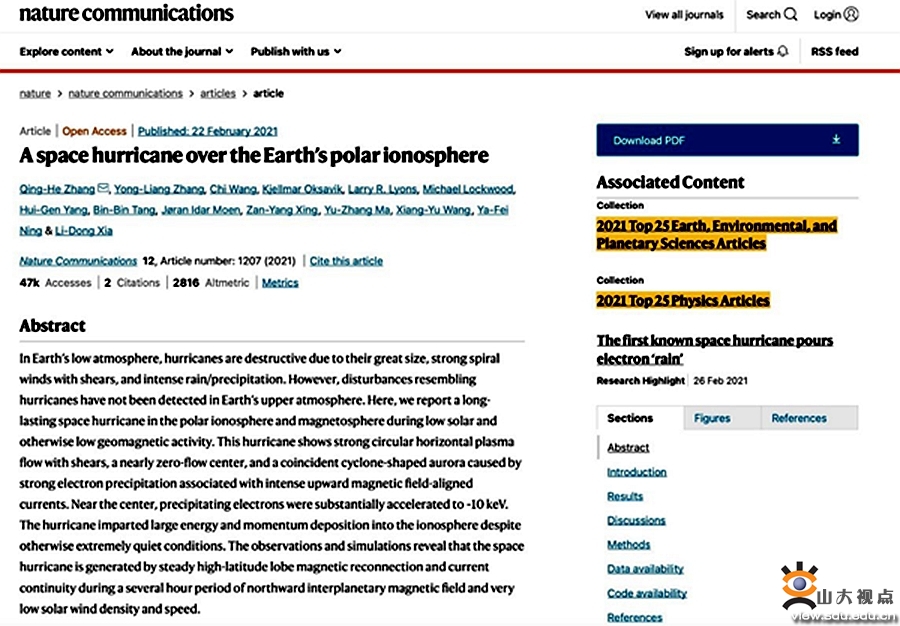

空间科学攀登团队成果入选《自然•通讯》2021年度物理和地球、环境与行星科学两大领域排名前25位的文章。《自然•通讯》发布了该期刊2021年度发表的7大领域中下载量排名前25位的论文情况,该7大领域分别为:健康科学、SARS-CoV-2、生命与生物科学、社会科学与人类行为、化学与材料科学、物理和地球、环境与行星科学。空间科学攀登团队张清和教授及其合作者2021年2月发表在《自然•通讯》上题为“地球极区电离层上空的太空台风(A space hurricane over the Earth’s polar ionosphere)”文章(Zhang et al., Nat. Commun., 2021)的下载量排名同时进入物理和地球、环境与行星科学两大领域前25,分别排名第4和第5位。

疫情防控时期,控制学院创新大厦二期701科研团队通过多种形式加强交流(坚守团队特色,三天一次汇报进展,每周一次面对面座谈;保持良好习惯,实验室内绿意盎然,充满希望;缓解就业压力,建立IGreen毕业生微信群,为即将毕业的同学提供一手讯息),努力打造“线上共努力,云端零距离”的良好氛围,确保团队科研不间断。

齐鲁交通学院第一时间提出了正常有序开展线下科研实验的申请。学院安排教师志愿者专人驻扎实验室一线,学院校内留校工作专班定期抽查实验室安全工作,以确保科研实验室封控期间安全有序运行、学生科研实验环节的绝对安全。

基础医学院的张哲教授是去年入职山大的齐鲁青年学者,目前实验室正处于建设的关键时期,为了更好地确保课题组各项工作的顺利进行,他选择留在学校。对他来说,这段特殊的“沉浸式”山大生活体验,让他能够有更多的时间和实验室的学生交流,更专注于自己的教学与科研工作。张哲老师最近完成了国家和省级自然科学基金的申报工作,并指导学生建立了学校的第一个秀丽线虫模式物种实验平台,以便后续相关实验的开展。除了科研工作外,本学期他还承担了《人体结构与功能》和《精准医疗与药物设计》的本科生课程,以及《细胞死亡与中枢神经系统疾病》的研究生课程。

岩土中心全力做好防疫工作同时,积极推动科研教学工作。结合自身特点,岩土中心党支部第一时间组织济南校外老师成立校外专班,启动校内-校外专班-现场临时支部的联动模式,通过视频会议等方式统一协调指挥,实现济南校内外-工程现场互动互补。充分发挥团队协作优势和党员先锋模范作用,保障国家重大项目理论研究-实验室试验-现场试验等稳步推进,服务滇中引水、川藏铁路等国家重难点安全建设。期间,滇中引水项目工地现场的科研人员在做好防疫的同时,仍全力以赴地攻克技术难题。

电气工程学院实验中心一方面积极探索线上实验教学手段,利用学院开发的虚拟仿真资源开展线上实验教学;另一方面全面落实学校实验室安全专项行动实施方案,开展实验室安全隐患自查自纠,修订实验室安全管理制度,完善实验操作规程,推动6S管理标准落地,做到实验教学和安全管理“两不误”。作为学院疫情防控志愿者,柴庆发老师担负起了学院实验室疫情防控和安全运行责任,每日定时对各个实验室、办公室、走廊进行消杀,检查安全风险,有力保证了实验室安全运行。

“梁老师,养护箱和高温箱我们检查过了,可以保证正常运行”。今晚的实验室例行巡查结束了,齐鲁交通学院青年教师梁明说:“不知不觉留校已经一周多了,望着实验室里一双双紧盯数据严肃而认真的眼睛,一种强烈的自豪感油然而生,我突然意识到这群孩子们非常需要我。”这段时间,我们积极筹备申报2022年度国家重点研发计划项目,仔细研讨指南征求意见稿的要求及各项指标,组织进行调研梳理。对于肩负教学和科研双重任务的我们来说,要不断提高和改进方式方法,才能保证线上教学的学习效果不打折扣,科研进度“不断线”。

药学院李敏勇教授团队收到国际先进材料学会(International Association of Advanced Materials, IAAM)执委会发来的贺函,李敏勇教授当选为国际先进材料学会会士(Fellow of IAAM, FIAAM),以表彰他在“分析方法和光谱”领域所取得的杰出成就;马朝研究员荣获国际先进材料学会青年科学家奖(IAAM Young Scientist Medal),以表彰他在“纳米生物材料”领域所作的重要贡献。

化学院各学术团队在J. Am. Chem. Soc., Angew. Chem. Int. Ed., Energy Environ. Sci., Nano Lett.,CCS Chem.等多个国际顶级学术期刊上以第一完成单位发表各类高水平文章三十余篇,取得了一系列阶段性学术新成果。学院佟振合院士团队孔令兵教授课题组在不饱和有机硼化学领域取得系列重要进展。团队聚焦硼杂不饱和体系的合成新方法开发、新结构创制以及新应用探索等方面研究,通过合理设计,成功开发了高效硼杂不饱和键构建新方法,并将其应用于非环共轭不饱和硼体系的构筑;稳定分离了离子型亚胺硼烷化合物,并系统研究了它们的基元反应性;通过硼杂烯烃的重排反应合成了中性二硼杂环丙烷类似物;发现BNN-1,3-偶极子在室温下即可完成对苯环的去芳构化偶极环加成反应。相关成果发表在J. Am. Chem. Soc.(2021,143, 13483.)、Angew. Chem. Int. Ed.(2022, 61, e202117053.)、Chem. Sci.(2022, 13, 2303)等国际学术期刊上,并以“Hot Article”、“Hot Paper”等形式进行了亮点报道。

近日,药学院李敏勇教授团队收到国际先进材料学会(International Association of Advanced Materials, IAAM)执委会发来的贺函,李敏勇教授当选为国际先进材料学会会士(Fellow of IAAM, FIAAM),以表彰他在“分析方法和光谱”领域所取得的杰出成就;马朝研究员荣获国际先进材料学会青年科学家奖(IAAM Young Scientist Medal),以表彰他在“纳米生物材料”领域所作的重要贡献。

上一篇:[微电子]举办云游实验室活动