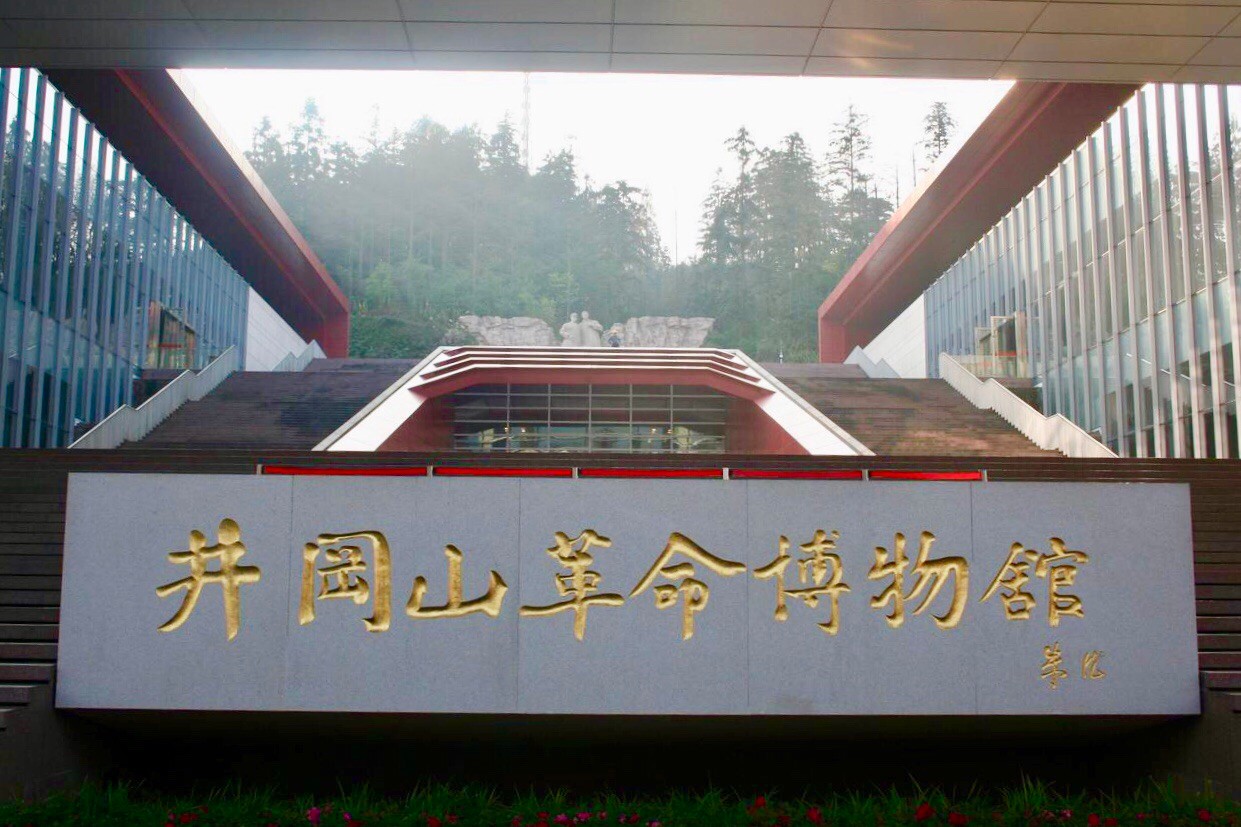

井冈山红色教育基地-黄洋界保卫战旧址

1929年1月,湘赣两省敌军对井冈山根据地发动第三次“会剿”。因敌众我寡,哨口失守,红四军哨口营房和黄洋界哨口工事被毁。后由当地政府重新修复。1965年,修造了黄洋界保卫战胜利纪念碑,碑上刻着朱德的题字“黄洋界保卫战胜利纪念碑”,背面是毛泽东的手迹“星星之火,可以燎原”八个字。1977年增建一横碑,上面刻着毛泽东的词《西江月·井冈山》全文。

概况

黄洋界位于井冈山茨坪的西北面,海拔1343米,因为这里经常浓雾弥漫,好似汪洋大海一望无垠,故又名汪洋界。黄洋界哨口是井冈山军事根据地五大哨口之一,扼守从湖南酃县、江西宁冈方向来犯之敌。1928年夏,红军在这里修筑了三个工事和一个瞭望哨。右边的两个工事用以阻击江西宁冈方向来的敌人;左边的一个工事用以阻击湖南方向来的敌人;山顶上的瞭望哨便于监视敌人。还在原来一家客栈的遗址上建造了一栋红军营房,布兵驻守。

主要景点

1928年8月30日,著名的黄洋界保卫战就发生在这里,至今保留着当年的哨口工事、红军营房以及毛泽东、朱德和红军战士从宁冈挑粮走过的小路及路边的荷树。黄洋界,十里横排,高山迭影,雄伟险峻,一望无际,1965年5月,毛泽东在诗词《水调歌头·重上井冈山》中写道:“过了黄洋界,险处不须看”。在这里还可以观看到:日出、峰峦、云海、杜鹃等自然景观。

大井:“行洲府,茨坪县,大小五井金銮殿”。这是当年井冈山群众流传的一首歌谣。大小五井所指的是井冈山上的五个。

村庄--大井、小井、中井、上井和下井。峰峦叠嶂的群山层层环抱着五个村庄,其形状如一口口井,因此而得名。大井是五个村庄中最大的一个村子,距茨坪七公里。大井是当年毛泽东、朱德、陈毅、彭德怀等一代伟人和红军开展革命活动的重要地之一。

历史事件

1928年的七八月间,湘赣两省敌军调集重兵对我井冈山根据地发动大规模的第二次“会剿”。反“会剿”之初,因湖南省委的错误指示,红军主力盲目出兵湘南,造成根据地内部兵力空虚。8月30日,敌军以四个团的兵力进攻井冈山,守山军民在团长朱云卿、党代表何挺颖、营长陈毅安的指挥下,凭险抵抗,打退敌人多次进攻,取得了黄洋界保卫战的胜利。率领主力红军从湘南回师井冈山的毛泽东在途中听到黄洋界保卫战胜利的消息,欣然写下了《西江月·井冈山》这首著名的词。

1929年1月,湘赣两省敌军对井冈山根据地发动第三次“会剿”。因敌众我寡,哨口失守,红四军哨口营房和黄洋界哨口工事被毁。后由当地政府重新修复。1965年,修造了黄洋界保卫战胜利纪念碑,碑上刻着朱德的题字“黄洋界保卫战胜利纪念碑”,背面是毛泽东的手迹“星星之火,可以燎原”八个字。1977年增建一横碑,上面刻着毛泽东的词《西江月·井冈山》全文。

八面山:八面山哨口位距茨坪西北面十九公里,海拔1484米,是井冈山军事根据地五大哨口之一。站在哨口上极目眺望,连绵起伏的山峰尽收眼底,故得名曰:“八面山”。

上井:有革命人文景观“上井红军造币厂”和自然景观“百竹园”。

二、教学目的

依托黄洋界哨口教学点丰富、直观的历史资源,帮助学员进一步深入了解黄洋界保卫战中红军和革命群众团结一心、众志成城、以少胜多、克敌制胜的历史,使学员更深刻地感悟到人民群众是真正的铜墙铁壁,体验蕴涵在人民群众之中的无穷力量,从而进一步增强群众观点,牢记根本宗旨,密切同人民群众的血肉联系,在实际工作中实现好、维护好、发展好人民群众的利益。同时,从毛泽东井冈山写的诗词(《西江月·井冈山》、《水调歌头·重上井冈山》)人手,通过组织学员朗诵毛泽东诗词,体验一个政治家的革命激情,认识激情对一个革命家、政治家的重要作用,进一步增强永葆革命激情的自觉性。

三、教学用具

1.毛泽东诗词14首。

2.防晒防雨用具。

3.耳麦、扩音器。

四、教学实施

(一)情景教学

学员朗诵毛泽东诗词。

(二)教师现场点评

井冈山斗争时期我党的群众动员与激励及其启示

各位学员:

大家好!

刚才通过讲解员的讲解,我们知道,在黄洋界保卫战中,我军是以不足一个营,实际上也就两个连的主力红军击退了敌人四个团的围困、两个团的疯狂进攻。但就当年的客观情况来讲,我们参加黄洋界保卫战的人数远远不止这两个连的主力红军,因为还有山上山下群众的参与和支援。

比如说,在紧张的备战过程中,当年的宁冈县委领导群众进行坚壁清野,大陇、乔林两个乡的乡政府更是连夜发出一道道十万火急的动员令,要求群众连夜赶削竹钉,布置“竹钉阵”;同时,组织群众组成担架队、运输队,等等。结果只用了一个晚上的时间就将原有的哨口工事全部加固修筑,从大陇、茅坪两方向通往山上的两条小路上都筑起了“竹钉阵”、战壕、竹篱笆障碍、滚石檑木、射击掩体五道防线。所以,从这个层面来讲,黄洋界保卫战打的是一场民心战,是一场人民战争。

问题的关键是,我们党为什么能在如此短的时间内动员这么多群众来支援红军,从而赢得这场战斗呢?要探索这个深层次原因,还是绕不开我们党在井冈山斗争时期所实施过的一些正确的政策、为民的举动、铁的纪律,也正是它们才感动着、感召着井冈山的老百姓紧密地团结在她的周围,形成了不可战胜的力量。这绝不是一句空话、套话!

首先,1925年10月,中共中央明确指出:中国革命运动的将来命运完全看中国共产党会不会组织群众,善不善于引导群众。所以,早在井冈山斗争时期,我们党就十分注重启发群众的革命觉悟。《湘赣边界各县党第二次代表大会决议案》专门就“宣传问题”作出规定,指出“共产党是要在左手拿宣传单,右手拿枪弹,才可以打倒敌人的”。强调“苏维埃、土地革命、共产主义、红军、暴动队,都须制定专门的宣传纲要,加紧宣传,使党的方针政策深入到群众的脑海中,并且转化为群众的自觉行动”。

那么,井冈山斗争时期我们党的宣传政策的贯彻实施又是什么样的具体情形呢?当年有150多位黄埔军校生、留洋生和来自讲武堂、农民运动讲习所以及全国许多大学生和中专生汇集在井冈山的军队和地方党政机关中,他们一手拿枪,一手拿笔,搞调查,写决议,贴布告,办学校,翻印马列著作,组织文艺演出。这些活动的开展,极大地调动了广大官兵和地方群众的革命积极性。通过这批文化人的宣传教育,着重解决了“为谁当兵,为谁打仗,为谁革命”的问题。

我刚才提到的黄洋界山脚下的乔林乡的党支部是毛泽东的胞弟毛泽覃建起来的。他当第一任书记的时候,经常采取问答的方式进行宣传教育:

问:你们为什么参加革命?

答:要打倒土豪劣绅,消灭资产阶级,工农要坐天下。

问:你手里没有枪,怎么搞革命?

答:有枪也搞革命,有枪也搞革命,革了命就会有枪。

问:革命会死人怕不怕?

答:不怕。不革命也会死人,土豪逼债会逼死人,穷人讨饭会饿死人。为了天下穷人的翻身,革掉自己一条命也心甘情愿。

毛泽覃听了,高兴地说:“我们就是要坚持这个观点。有了这种决心,中国革命就一定会成功。”乔林乡党支部在这种宣传策略影响下,在边界党的建设、武装斗争、土地革命和巩固根据地的斗争中,发挥了“火车头”作用,成为宁冈县的一面红旗。

其次,从行动上来讲,我们党在1925年的中共四大文件里就强调指出“我们党要为各种具体的群众的利益而奋斗,以取得他们对于我们的信仰”。所以,毛泽东一来到井冈山就立即着手永新调查和宁冈调查。毛泽东结合《宁冈调查》和《永新调查》对边界的土地占有状况进行综合分析,发现边界土地的60%以上掌握在占总人口5%以下的地主手里,40q0以下的土地才掌握在我们广大劳苦大众手里。因此,毛泽东得出一个结论:要想在井冈山这个地方站住脚、扎下根,就非得满足农民对土地的迫切要求不可。如果不这样做,那好,农民迫切要求土地,你说我们是搞武装斗争的,是搞革命根据地的,不管土地问题,其结果必然是“两张皮”,因为你的行动与群众利益无关,群众就不拥护你,不支持你。为此,红军打到哪里,田就分到那里。井冈山根据地全盛时期人均分到了3亩田。为了表达对我们党实施分田政策的感激之情,当年桐木岭有个叫邱启山的农民写了副对联,这副对联的上联是“分田不忘共产党”,下联是“幸福牢记毛委员”,橫批为“共产党万岁”。过年的时候,许多农民都将这副对联作为春联贴在了自家的大门上。之所以发生这种现象,到现在来讲一点都不难理解。因为我们的农民是最纯朴的,他们是通过事实以及自己切身利益的满足来认识我们党,来自觉接受党的领导,来主动拥护我们党的领导的。

在纪律上,我们都知道,井冈山斗争时期红军的来源是比较复杂的,其中相当部分的官兵是从旧军队过来的,残存的军阀主义习气较为严重,侵犯老百姓利益的现象时有发生。这种状况使老百姓产生了逆反心理,直接影响了军民的团结和军队的战斗力。为了约束这支队伍、有效整合这支队伍,当时我们红军就制定了“三大纪律、六项注意”的军队政策。红军战士龙开富曾说过这样一件事:1928年9月初,参加过黄洋界保卫战的红三十一团经赣南回井冈山的途中,有些红军战士吃了老百姓一块地的苞米。连党代表批评了这种违纪行为,并在苞米地里插上一块竹牌,上面写着:“因我军肚子饿了,为了充饥,把你的苞米吃光了,违反了纪律。现在把两块银元埋在地里,请收下。”这种做法,虽然是补救措施,但有效地教育了红军战士,还赢得了人民群众的信任。这说明了我们党自建军之初,就非常重视加强革命纪律,并严格执行铁的纪律,从而使红军与群众之间逐步形成了军民一致、秋毫无犯的新型军民关系。井冈山的红军就是靠这种铁的纪律去教育自己、去争取群众、去克服困难、去战胜敌人的。

因此,所有这些正确的政策、为民的举动、铁的纪律无不表明我们党在井冈山斗争时期就始终把人民群众摆在首要位置,把人民利益视为最高利益。也就是说,我们党在井冈山斗争时期就非常重视我们现在所说的民生问题了。

我们说,民心是一杆秤!也正是因为我们党在井冈山斗争时期有如此正确的政策、有如此为民的举动、有如此铁的纪律,所以,我们不难理解为什么在硝烟弥漫的战场上,还有那么多送郎当红军的感人故事。就拿当年的宁冈县来说,一个小小的宁冈县只有5万多人口,而参加红军和各种地方武装的就达1万余人。这对于一个小小的宁冈县来说,简直是一个奇迹!同时,我们更不难理解老百姓为什么会倾其所有支援红军,甚至不惜冒着生命危险,为红军送粮食、送盐来支援革命战争。

前两天我们也瞻仰过井冈山革命烈士陵园,知道了这么一个基本的史实:在井冈山短短两年零四个月的斗争中就有4.8万人献出了自己宝贵的生命,其中有名有姓的烈士只有15744名。但是,今天各位学员站在黄洋界保卫战纪念碑之下,我不是简单地给大家重复这个基本史实。我的意思是,我们虽然来到了井冈山,但我们不能“只缘身在此山中”,我们要跳出井冈山放眼全国,全国又是一个什么状况呢?1997年9月29日的《人民日报》披露了一组数据,新中国建立初期我们国家做过一个全国性的普查,从乡、区、县、省一直统计到国家民政部,最后颁布的数字是:为了这面五星红旗,全国有2100多万革命者献出了自己的生命。而各地的烈士纪念堂、纪念馆在册有名字的只有160万。也就是说,还有1940多万革命先烈连名字都找不到。

毛泽东也曾说过:“真正的铜墙铁壁是什么?是群众,是千百万真心实意地拥护革命的群众。这是真正的铜墙铁壁,什么力量也打不破的,完全打不破的。反革命打不破我们,我们却要打破反革命。”抗战期间,纽约《先驱者导报》驻华记者克里斯托福·兰德也曾指出:共产党之所以节节胜利,因为他们比蒋政府更加关注中国人民的需要。俄国人的物质援助,与我们对蒋介石的相比,少得可怜。如果外界列强对于中国的内战不予过问,共产党可能早就取得胜利了。

可以说,当年在井冈山斗争时期,以毛泽东为代表的中国共产党人的重要贡献之一,就是从根本上解决了我们这个党为了谁、依靠谁、革命成果由谁共享的问题。然后在这个基础上通过实施一系列正确的举措赢得了民心、代表了民意、凝聚了民力。我想这也应该是我们黄洋界保卫战胜利的深层次原因。

其实,我们党我们这支军队之所以能在井冈山斗争时期赢得民心、代表民意、凝聚民力,说白了就是以毛泽东为代表的中国共产党人在大革命失败后,从中国农村的实际情况出发,将农民生存、生活的最起码要求与中国共产党的远大目标有机结合起来了。

我们也常说,马克思主义执政党的最大政治优势是密切联系群众,最大危险和最容易犯的错误是脱离群众。苏共解散前,当时的苏联社会科学院曾进行过一次问卷调查,被调查者认为苏共仍然能够代表工人的占4070,认为代表全体人民的占’7070,认为代表全体党员的也只占11%,而认为代表党的官僚、干部和机关工作人员的,竟占85%!难怪苏联共产党处于生死存亡的紧要关头,未能得到广大人民群众的支持和拥护,军队也拒绝执行命令甚至发生倒戈。从某种意义上说,正是苏联党群关系的首先“解体”,才导致了苏共解散和苏联解体。这深刻说明了人心向背决定政党、政权兴亡的历史规律。

2003年,胡锦涛同志在“三个代表”重要思想理论研讨会上的讲话中明确指出:“相信谁、依靠谁、为了谁,是否始终站在最广大人民的立场上,是区分唯物史观和唯心史观的分水岭,也是判断马克思主义政党的试金石。”我们的力量来自人民,我们的智慧源于人民,我们的权力属于人民。因此,始终保持党同人民群众的血肉联系容不得丝毫懈怠。只有真正做到把群众呼声当作第一信号,把群众需要当作第一选择,把群众利益当作第一考虑,把群众满意当作第一标准,我们党的事业才能万古长青,所向披靡。

谢谢大家!

方案二

一、教学主题

弘扬“依靠群众、勇于胜利”的井冈山精神。

二、教学目的

依托黄洋界哨口教学点丰富、直观的历史资源,帮助学员进一步深人了解黄洋界保卫战中红军和革命群众团结一心、众志成城、以少胜多、克敌制胜的历史,使学员更深刻地感悟到人民群众是真正的铜墙铁壁,体验蕴涵在人民群众之中的无穷力量,从而进一步增强群众观点,牢记根本宗旨,密切同人民群众的血肉联系,在实际工作中实现好、维护好、发展好人民群众的利益。

三、教学用具

1.毛泽东诗词14首。

2.防晒防雨用具。

3.扩音器、耳麦。

四、教学实施

(一)情景教学

学员朗诵毛泽东诗词。

(二)教师现场点评

弘扬“依靠群众、勇于胜利”的井冈山精神

各位学员:

大家好!

现在我们一起来重温黄洋界保卫战的那段历史。刚才,同志们一起朗诵的《西江月·井冈山》就是毛泽东率红军主力返回井冈山根据地的途中,闻知黄洋界僳]2.战的胜利,高兴之余吟就的。而同志们身后的这座黄洋界保卫战胜利纪念碑也记载着井冈山军民联合布阵、巧妙设防、以少胜多的战争史话。那是一场艰苦卓绝的战斗,那是一段艰难的革命岁月,作为炎黄子孙的我们,尤其是党的领导干部,更不应该淡忘。

我们不会忘记:大革命失败后,在白色恐怖的包围中,以毛泽东为代表的中国共产党人,力挽狂澜、引兵井冈,在井冈山创建中国历史上第一块红色革命根据地,点燃了中国革命的星星之火。

我们也不会忘记:黄洋界保卫战中,红军以不足一营的兵力,凭险抵抗,与数倍之敌激战一整天,打退了敌人的进攻,保住了井冈山革命根据地。当时,红四军成立不久,统治势力处于暂时稳定时期,广州、海陆丰、湘赣边界、湘南、醴陵、黄安等地的许多红色政权,都先后受到白色政权的摧残,全国革命普遍处于低潮。在这种情况下,黄洋界保卫战的胜利,就使井冈山这面红旗,仍霞光万丈辉映于高山之巅。边界红旗不倒,展示了共产党的力量,在全国政治上具有重大的意义。巍巍井冈托起了全国革命的新希望。

为什么黄洋界保卫战能够以少胜多、以弱胜强?因为我们的党、我们的红军,有很好的群众基础,有一块稳固的根据地,这才是黄洋界保卫战胜利的真正铜墙铁壁。当年参加过黄洋界保卫战、时任红四军三十一团一营连党代表的刘型回忆,在黄洋界保卫战中,除了参加战斗的正规部队外,赤卫队也持各种旧式武器,担任警戒,配合作战。妇女们组织后勤队为前线服务。儿童团、少先队在防务委员会和工农兵政府的领导下,全部动员起来了,拿着红缨枪站岗放哨,查路条,严防敌探进出。正是“早已森严壁垒,更加众志成城”,即便是“敌军围困万千重,我自岿然不动”。站在这里,我们仿佛又看到当年的妇女、儿童、暴动队埋竹钉、挖战壕,构筑五道坚固防线的忙碌身影;仿佛又看到赤卫队,农民组织的担架队、运输队在往来穿梭。可以说,黄洋界保卫战的胜利,凝聚了根据地人民的心血和汗水,集中体现了人民战争的巨大威力。

“战争之伟力最深厚根源存在于民众之中”。井冈山斗争时期,根据地人民为了支援革命战争,保卫红色政权,纷纷让自己的儿子和丈夫参加红军和地方武装。以宁冈县为例(黄洋界坐落在宁冈县南面,茨坪北面),总人口仅5万多人,而参加红军和各种地方武装的就有1万余人。当时,到处可见母送子、妻送郎的动人场面。这种情形不由地使人思考这么一些问题:在硝烟弥漫的战场上,在那艰苦的岁月里,我们的人民为什么情愿将他们的儿女送往前线作战?我们的事业为什么能够得到人民群众的支持?我们的革命为什么能取得一个又一个的胜利?我想,答案只有一个,那就是,我们的党始终代表人民群众的利益,我们的事业是人民大众的事业!我们党以自己正确的政策、模范的行动、铁的纪律,真心实意地为人民谋利益,感召着千百万人民群众紧密团结在她的周围,从而形成了不可战胜的力量。我们党领导颁布实施的“三大纪律、八项注意”的军队政策,使红军与群众之间逐步形成了军民一致、秋毫无犯的新型军民关系;党领导边界政府颁布实施的打土豪分田地的土地政策,解决了农民迫切需要的土地问题,使无地少地的农民第一次感受到了做人的尊严。通过这一系列的政策和措施,我们的党和红军,才与其他一切剥削阶级政党和旧军队区别开来,才逐步得到广大人民群众的拥护和支持,也才有诸如黄洋界保卫战的胜利。

今天,我们党历经革命、建设和改革,已经成为领导人民掌握全国政权并长期执政的党,成为在对外开放和发展社会主义市场经济条件下领导国家建设的党。我们所处的国内外环境发生了深刻的变化,党所肩负的历史任务、党的自身状况也都发生了新的重大变化。但是,党同人民群众血肉联系的优良传统和作风仍然是我们党战胜一切敌人、克服一切困难的法宝所在。

苏东剧变,使我们更加清醒地认识到,我们党的最大政治优势是密切联系群众,党执政后的最大危险是脱离群众。要保持党同人民群众的血肉联系,就必须忠实地代表最广大人民的根本利益,把最广大人民的根本利益作为我们一切工作的出发点和落脚点,切实把人民群众的利益实现好、维护好、发展好。我们坚信,广大领导干部一定能够做到权为民所用、情为民所系、利为民所谋,中国特色社会主义事业一定能够不断从胜利走向胜利。

渝公网安备 50010602502578号

渝ICP备18010001号-5

网站地图

XML地图

渝公网安备 50010602502578号

渝ICP备18010001号-5

网站地图

XML地图

井冈山

井冈山

党性教育基地

党性教育基地